在等级观念十分森严的封建社会,人们的膳食交往也是分成三六九等的。官府菜是宫廷菜之下的一种以地方衙署机构接待用餐的称谓,以清淡、精致、用料讲究闻名。临清自明代大运河开通之后,除了本地原有的官府衙门,国家派出的办事机构越来越多,南来北往的官府大员和各类公职人员也应接不暇。

因此,官府菜的诞生便不可避免。本地官府宴请远道而来的上司,讲求美食和拿手好菜;招待同僚或比自己职位高的官员,也得有同样的讲究。临清因与河北省的地缘接近,在很长一段时间内,崇尚的是“直隶官府菜”,这种官府菜又称官僚士大夫菜,包括一些出自豪门之家的名菜。官府菜在规格上一般不得超过宫廷菜,而又与庶民菜有极大的差别。由于官府的花费使用的是公款,资金雄厚,原料丰富,便为官府菜提供了奢侈摆谱的条件。

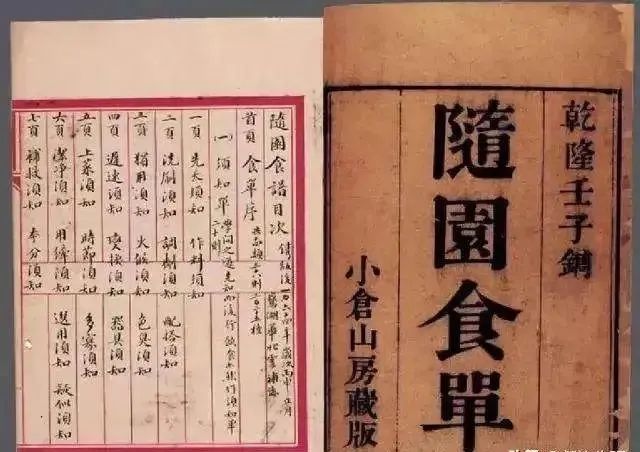

官府菜形成的另一个重要条件是著名厨师与品味家的结合。一道名菜的形成,离不开厨师,也离不开品味家。后来,临清的官府菜由于受孔府菜的影响,多了一些鲁菜的特点。所制的馔肴,多有讲究芳饪、标奇庖膳、穷水陆之珍的特点。明清之时,达官府第更是各有家厨,争相斗艳。菜以孔府菜为最,自成一完善的饮食格局和系列菜谱,孔府菜就是很有代表性的官府菜。

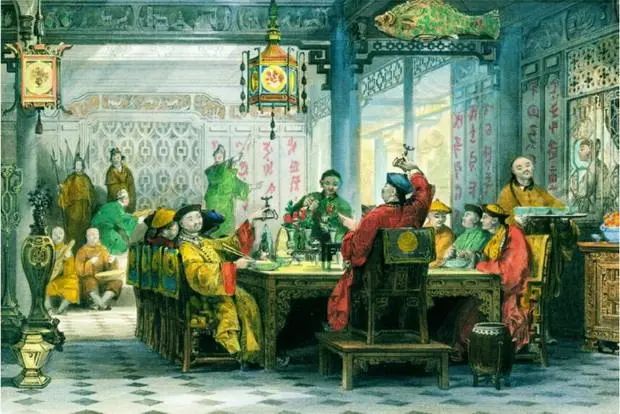

从史料上看出,临清的官府菜,最为穷奢极欲的,莫过于明代间的税官马堂。他在接待从意大利来的传教士利玛窦的时候,席面上所上的菜肴让利玛窦简直看傻了双眼,不得不惊叹“场面的富丽堂皇,足以与人们所能想象的最高君主相匹敌”。临清官府讲究伙食生活,还与此地官员的祖籍构成有着密切的关系。作为一座国家十分重要的商业贸易城市,其各方官员的来路和口味并不相同。

因此,为了适应各路官员的口味,许多衙门主管厨子的官吏,都在按照主人的饮食习惯和口味爱好,网罗厨艺名师,搜刮珍稀原料,不少厨师都是在任官员从原籍带来的。这种多方厨艺汇聚一堂的局面,使一个先前以冀鲁交界地百姓家常菜为主的地方,突然间涌进了许多饮食文化的外来元素。据临清州志记载,明代临清的南方官员比较多,他们多数来自闽浙和南京,是一个对餐饮文化特别讲究,“食不厌精,脍不厌细”的群体。他们把起源于昔日深闺大宅中的名厨佳肴请进官府,许多官员家中也雇有厨师,家蓄美厨,竞比成风。这些受雇于人的厨师,经过多年实践,又走南闯北,吸收全国各地许多风味菜,很会讲排场,摆阔气。当年高官巨贾们因此形成官府菜。这些菜肴讲究用料,制作奇巧精致,味道中庸平和,菜名典雅得趣,筵席名目繁多且用餐环境古朴高贵。

据《临清县志》记载,当年,仅负责督理临清钞关的官员里面,福建人就有林燮、林应骢、罗荣、赵常、黄嵘、林樯、雍澜等几十人;广东籍官员也有何文邦、黄一道、邹廷望、吴文佳、钟昌等几十人。因此,临清的官府菜,有很多闽菜、粤菜、淮扬菜的影子,如清炖八宝鸡、清蒸卫河刀鱼、菊花梨羹等。