鳌头矶居元、明运河分流之地。明永乐九年(1411年), 宋礼因会通河北支河床淤垫浅阻、漕运渐滞,重开凿南支新河。三河交汇,水湍流急,常致堤坍岸崩,为绝水患,筑石为堰,从此矶固河靖,舟楫安流。矶坝条石砌筑,铁锔相牵,横亘数丈(矶坝掩埋地下,保存完好)。是时,矶坝雄峙,高埠宛若鳌头,北支旧河临清、会通二闸与南支新河板闸、砖闸四布左右如鳌足,广济桥尾其后势壮中洲,明正德初年 (1505年)知州马纶题曰 “鳌头矶”。几百年间矶稳地兴、舳舻鱼贯、人文荟萃、泽惠绵长。

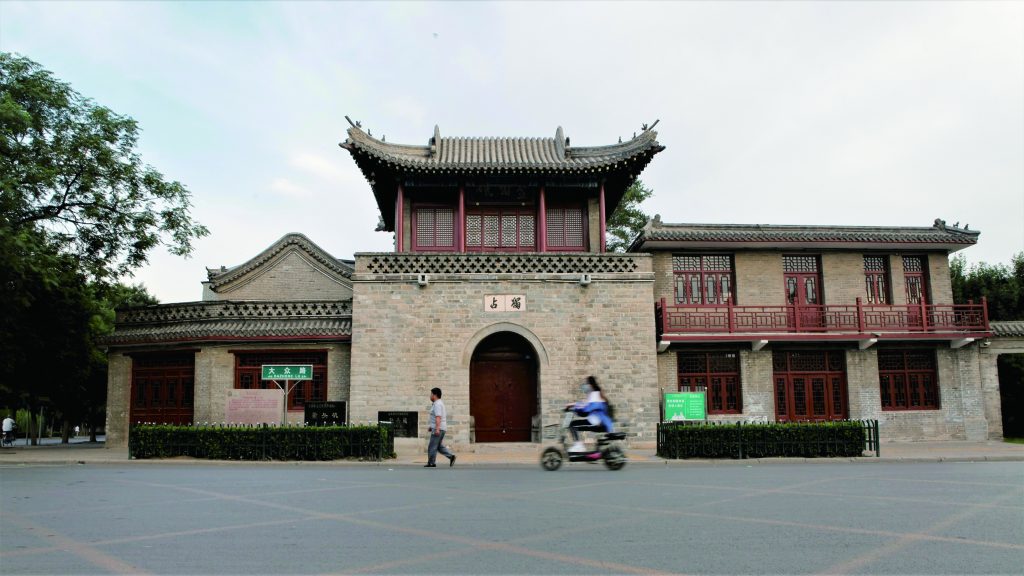

鳌头矶畔的古建筑群,原名“观音寺”,是一处道观,建于明代嘉靖年间 (1522年-1566年)。建筑群布局四向制,北殿李公祠、西殿吕祖堂、南为望河楼、东为观音阁。明清两代,运河漕运鼎盛之时,文人骚客常登临楼阁眺望运河,舳舻往来、帆樯如织,即兴赋诗唱和,寄情抒怀。明代大学士李东阳曾赋七绝:“折岸惊流此地回,涛声日夜响春雷。城中烟火千家集,江上帆樯万斛来。”“十里人家两岸分,层楼高栋入青云。官船商舶纷纷过,击鼓鸣锣处处闻。”2001年6月鳌头矶被国务院公布为全国重点文物保护单位,2014年随会通河临清段列入世界文化遗产名录。