临清的卫河船厂,是依托大运河北方河段发展起来的独立船厂,《漕船志》对此作了详尽的介绍。从这些记载中可以看出,古船厂留给临清的印记,悠远而又细微,古朴而又清新,像这座城市里的老胡同一样,挺着灰砖灰瓦的身板。向你喋喋不休地讲述那运河船只的来历……

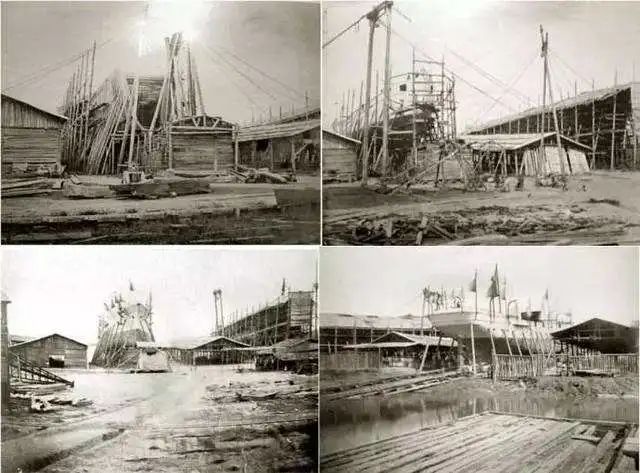

造船用的楠木、柏木、水杉木大都是通过运河从南方运来的,除此之外,临清专门有商人为古船厂提供一些“小部件”,比如:有为漕船提供弹绳、棚绳、缆绳、纤绳的“打绳口胡同”;有专门为漕船修造提供铁钉的“钉子街”;有专门为漕船提供油灰、麻灰的“灰厂街”;还有为漕船提供水桶、亮子的“箍桶巷”。这些街道都是专门为船厂供应“小部件”的作坊一条街,可想而知,一个龙头企业的兴起,就是一个系统工程的设计与再造,而与之相适应的那些产业的诞生,带来的必然是经营的繁华,人才的麇集。古船厂工匠一部分来自工部和内府各监局控制下的民匠,这是具有专业造作技术的工匠,是官家工匠的骨干;另一部分是都司卫所控制下的军匠,是官家工匠的次要力量。据《漕船志》记载:“景泰二年(1451年),令清江、卫河二提举司匠役二年一班。卫河提举司人匠、各府人匠,共二千一百八十四名。”在临清卫河船厂服役的有大木匠、细木匠、船木匠、铁匠、油漆匠、画匠、箬篷匠、橹匠、艌匠、木桶匠等几十种工匠类别。各类工匠竟达到2000多人!这些工匠不仅制造专门供运河漕运的浅船(平底船),也制造能够出海的洋船(尖底船),每年能制造各类船只七十多艘。从明代永乐七年(1409年),卫河船厂开始了它的辉煌,然而,在嘉靖三年(1524 年),卫河船厂被裁撤,并入淮安的清江船厂。随后沉寂数百年。

这样规模宏大的船厂为什么仅仅在临清一百多年就突然消失了?从当时南迁的理由看,主要是当时临清生产草船的基础条件受限,首先是这一地区资源受限,不能生产用来做船的木料。每年都要为造船花费大量的财力物力,到南方采买适宜造船的松木、水杉等木材。加上造船木料一般要提前一年以上,“先俱于仪征地方收买,回厂打造。”规模扩大之后,再通过长途运输原材料到临清,不仅成本过高,而且中间环节增加,也容易滋生一些贪腐中的之类的弊端。其次是临清造船厂的后期,正是马堂担任临清税监的初期,他的横征暴敛造成的经济萧条,也是船厂南迁的一个重要原因。南迁船厂既避免了原材料价格过高等生产上的不利因素,也有效地避开了钞关的横征暴敛和贪腐之风影响下形成的造卖私船等不法行为,尤其是社会上那些对临清运河码头税收产生的种种舆论越来越强烈的时候,朝廷意识到这种局面不能再继续下去了。于是,将卫河船厂裁并,归入江苏淮安的清江造船厂。这种看似挽救了一个造船厂的做法,却无法改变大码头由来已久的贪腐之风。船厂南迁后不久,那场有数万农民参与的反暴政,反苛捐杂税的斗争还是不可避免地发生了。当我们在临清税监遗址看到农民起义领袖王朝佐的“王烈士纪念碑”的碑文时,让我百思不得其解的是,像历史上反暴政中已经被证明了的大贪官马堂,本应当遗臭万年但近年来一些电视剧不顾史实、杜撰其为民行善的事迹,实为一闹剧,不足为信。

临清卫河造船厂虽然仅仅存在了一百多年,但是,它留给人们的思考是深刻的。从最初的立项,到生产环节的管理,再到这家企业与政府关系和社会环境的处理,都存在一些问题。当然,我们不能用当下管理企业的标准去苛求古人,但是作为经营企业的教训却不能不提。

曾经的辉煌呀