经济的繁盛及人口的聚集,在不断提升临清城市品位的同时,对军警机构在这里的设施也提出了更高的要求,为临清的军事与防务发展创造了良好条件。作为国家粮食储备与调拨的集散地,毫无疑问离不开兵卒的驻防和军队的保护。加上临清历来就是出粮出兵的地方,漕运的发展,必然带来军事力量的强化和稳定。明清之际,社会因素分外活跃,在一个担负着国家重要粮食转运职责的重要城市,卫所军挽运漕粮是国家定制。明代刚一建国,宰相刘基就向皇上奏本,设立军卫法,颁布命令,调拨军队分驻要冲,借资防卫。其编制分为卫、所两级。卫设指挥使,所设千户、百户。对上,统一在都指挥使司的统领之下。

临清的卫所军,最初是由京城派来的正规军队担任。如今,临清市里居住的许多回民,就是那个时候从京城派来的卫所军人的后高裔。他们在这座城市建立家庭,生活稳定之后,便不想再离开这里。到了一定年龄,便承袭军籍给予的屯田,成为临清的居民。军籍的审编,一是审定军籍户口;二是根据每户的壮丁人数和贫富程度,佥选出运。乾隆三十七年(1772 年)以前,军籍的编审,一般是四年或者五年进行一次,后来固定为四年一编。每次编审,所辖军丁按照旧管、新编、开除、实在四项呈报。仅乾隆三十八年,山东各卫所通过编审,厘清实有旧军管原额军丁36537 名。到乾隆四十二年,新增军丁 1537 名,开除军丁 1857 名,实在军丁为 36253 名。这些运丁,不管编审在哪里,每次运粮都得到临清,或装或卸。仓廒连云的临清变成了运丁来往最为密切的城市。

运丁出运的报酬,主要是行粮、月粮和各项补贴。国家金派运丁运粮,给运丁一定的津贴。这些报酬,大抵有三种类型,一是行粮、月粮、赠贴、修理船只等费;二是准令携带定量商货、土宜,优免关税:三是分派屯田耕种,以资补贴。所谓月粮,是按月发给的粮饷,大约在每人每月0.8-1石,每年在9.6-12石。出运之时另加“行粮”,也就是出差补贴,每人每年2.4-3石。两项合计,每丁每年大约在12-15石。其中一半给米,一半折合银两。谓之“半本半折”。对于这样的收入,许多人颇为眼红。社会上就有了“临清是出粮出兵的地方”“晒不死的葱,饿不死的兵”一类的谚语传出。

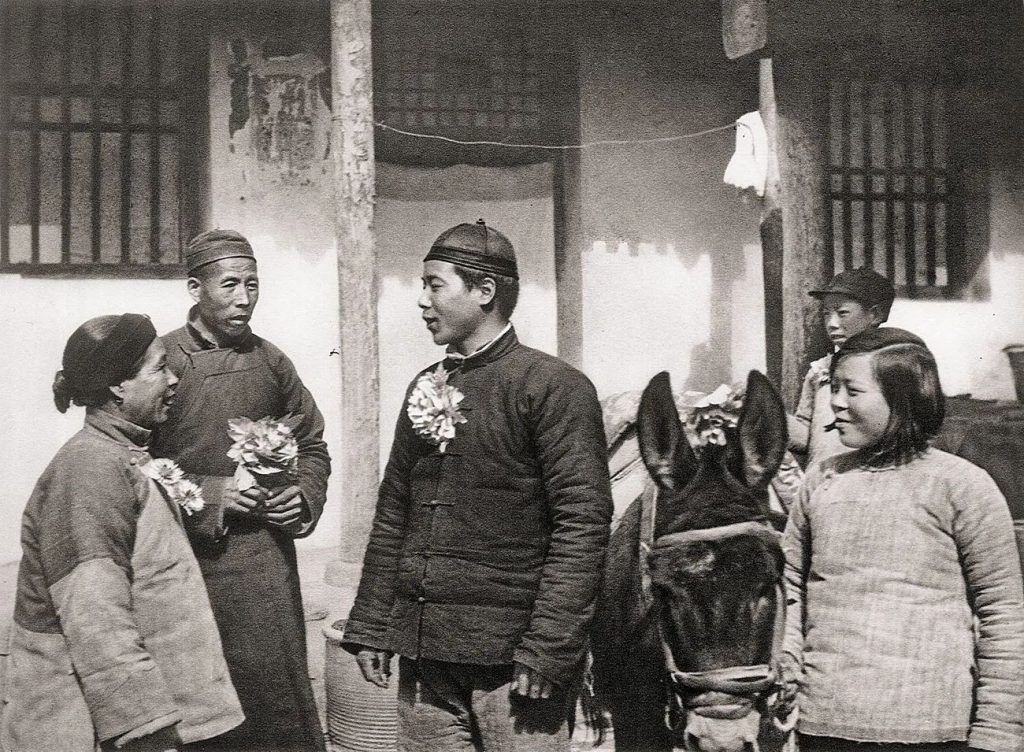

到清代末年,河道运输改为海运,运丁人数大为减少。当许多人回过头来重新审视大运河的漕运督防时,那个时候的兵丁,只是单一地为漕运服务,与明代初年朱元璋在临清舍利屯兵训练还有性质上的不同。清末运丁战少之后,军队扩充兵员实行招募制度,地方官府设招兵处,没有统一章程,任何人都可以投军,有军队根据实际需要,确定长期募用还是随用随募。但是,这样的募兵制度,似乎缺少对应募对象的目的性教育,人们当兵的积极性并不高。“好男不当兵,好铁不打钉”,成了清代末年百姓的口头禅。尤其是军阀混战局面的形成,加剧了人们不愿当兵的想法。这种情绪延续到抗日战争时期,面对民族的危亡,许多人想去投军抗日,对究竟投哪支部队,却有了泾渭分明的选择。

到 1939 年,国民政府石友三的部队在临清设立十个征兵站,结果基本没有人去应征,只好采取抓兵的办法,强拉硬拽让人当兵。青年人被追得四散奔逃,最后,用了半个多月的时间,在临清抓到百十人。也是这一年的深秋季节,八路军一二九师路过临清,青年人听说八路来了,争先恐后要跟着队伍走。一位在石友三部队抓兵时有幸逃脱的赵姓青年人,跑到一二九师三六八旅的队伍里,找到旅长陈再道闹着要去当兵。他说,临清老辈子就是出粮出兵的地方,但是他们得看看去给谁当兵。石友三到处抓人,人们不愿意去,因为他们那队伍不是真正为人民的。八路军打鬼子,能把鬼子消灭掉,所以,他要当八路。1950年,中国人民志愿军赴朝作战,临清市一次就有六百多人应征入伍。不仅当兵入伍争先恐后,拥军支前更是敢为人先。解放战争时期,临清出动的支前大军成为鲁西地区的一面旗帜。

新中国成立以来,临清的征兵工作一直走在全省前列。从 1956 年到1983 年的二十六年间,临清年年都是山东省的征兵工作先进县。

😳😳😳