皇粮国税,古来有之。中国历史上税收的产生是与国家的建立而伴生的,早在夏王朝奴隶制时就产生了“贡法”,延至商周时期经过贡、助、彻税法的演进,统治阶级为增加国家收入、维护国家的统治、推动当时的社会发展,开征了“关市之赋”“山泽之赋”“币余之赋”等。榷税之关,亦即后称之“钞关”,就是“关市之赋”征收税务的雏形。

钞关,是明代征收税务榷关中主要的一种,它主要设置于运河与长江这两条国内最重要的商道的要冲之处,掌国货之节,征国需之税,其设置沿革及其管理征税制度,既体现了商品经济发展的客观要求,又有明王朝为增加财政收入和推行钞法的客观需要。早在洪武初期,榷税只征商税不征船税,各地设立税课司对当地的商税、交易税进行征收。但明代立国之初,在淮河沿岸的广济、长淮等地即设关对过往商贾进行收税。如《明太祖实录》载,洪武八年 (1375)“南雄商人以货入京,至长淮关,吏留而税之”。又如《明宣宗实录》载,直隶凤阳府知府雄观言:“本府临淮河,洪武中商贾众多,故设广济、长淮二关,给印记、关置大使一员,副使二员,收掌户部所给勘合,书填商船物货,送税课司征税。”以此可知,洪武时已在交通孔道上置有榷关。但当时的设关数量不多,从其“收掌户部所给勘合,书填商船物货,送税课司征税”的职能可以明显看出,当时还没有与主要征收市税和交易税的税课司局系统分离开来,仍为其附属机构

从洪武开始,经过五六十年的恢复与发展,到宣德年间,明朝不仅农业手工业获得较大发展,商业也呈现出一派繁荣。首先、商业都市增多,如涌现的纺织业及其交易中心南京、杭州、扬州等地,粮食业中心济南、开封、松江等地,南北交易地淮安、济宁、东昌、临清等地。其次,商业活动频繁,商品市场日益扩大,“四方百货,倍于往时”,再由于农民流民大量涌入城市,或做工匠,或事经商,为商品经济的发展提供了充足的劳动力。此时人们的传统意 识得以释放,认识到经商获利倍于农事。顾炎武在《天下郡国利病书》中引,韩橘云:“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民 为之;商贾之获利三而劳轻,心计之民为之;贩盐之获利五而无劳,豪滑之民 为之. ”在商品经济发展的刺激下,统治者增征商税以增加财赋之欲得以膨胀,资本主义萌芽觉醒、初生端倪。

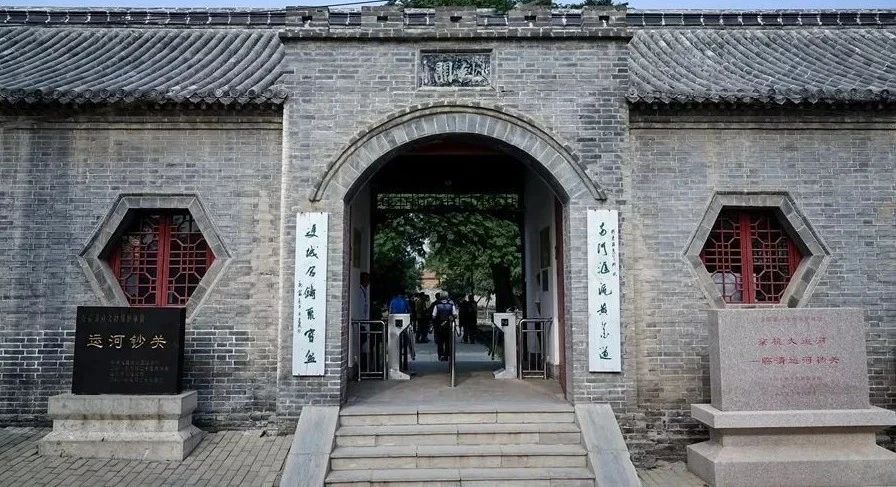

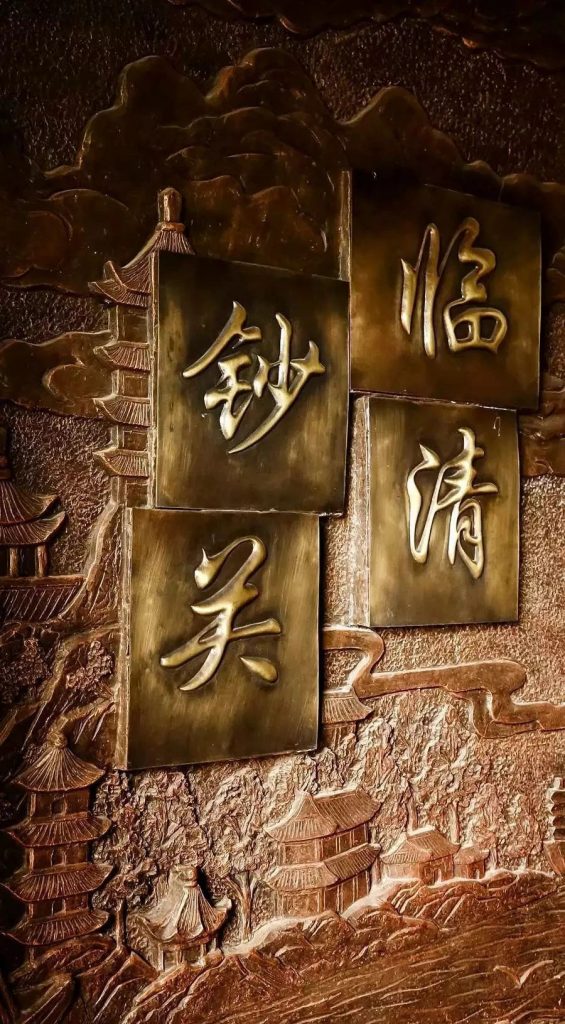

“靖难之役”后,朱棣定都北京,明王朝政治中心北移,而当时的经济中心在南方,京师的粮食、物品供应必须仰赖南方的供给。后来又随着南北大运河 的整治疏通,南北物资交流比以往更加频繁,因此南北商业贸易激增,商品运输路线集中于大运河一线,为在运河沿岸的重要交通枢纽设关征税提供了十分有利的条件、正如《明史 ·食货志》所言:“宣德四年(1429),以钞法不通,商居货不税,由是於京省商贾凑集地、市镇店肆门摊税课 ……居商货者,悉令纳钞、 … … 舟船受人雇装载者,计所载料多寡、路近远纳钞。钞关之设自此始。於是有漷县、济宁、徐州、淮安、扬州、上新河、浒墅、九江、金沙洲、临清、 北新诸钞关,量舟大小修广而差其额,谓之船料,不税其货,惟临清、北新则兼收货税,各差御史及户部主事监收。自南京至通州,经淮安、济宁、徐州、临清每船百料,纳钞百贯。”由此临清及运河沿线钞关设置应运而生。

运河沿线设置钞关并非一蹴而就,而是经过由繁而简的试验而固定下来的。永乐二十一年(1423)山东巡抚陈济上疏:“淮安、济宁、东昌、临清、德州、 直沽商贩所聚,今都北京,百货倍往时,其商税宜遣人监一年,以为定额。”经五年的征收度重,至宣德四年(1429),山东运河段裁撤德州、东昌、济宁三处,仅留临清一处,沿河税课司也改称“户部榷税分司”。运河南北各地也经历了不同的废置变革 (见附表),朝廷根据运河全程水路远近、地理位置、商业布局等因素,统筹规划,于是确定了运河新的榷关体系,计有崇文门 (后增设)河西务、临清、淮安、扬州、浒墅、北新(杭州),再加上长江上的九江关共八处,即史称的“运河八大钞关”。