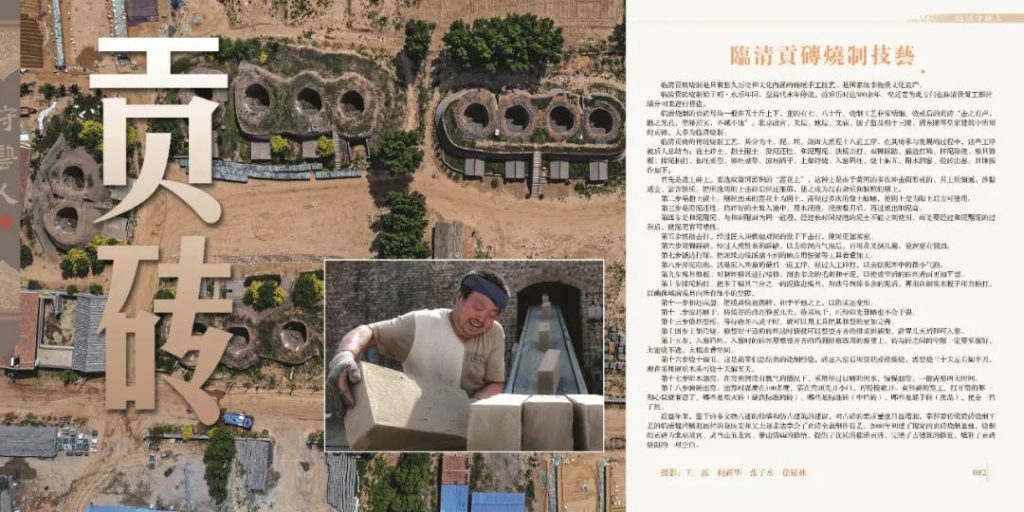

临清贡砖烧制是具有悠久历史和文化内涵的传统手工技艺。是国家级非物质文化遗产。

临清贡砖烧制始于明·永乐年间,至清代末年停烧,前后历时达500余年。朝廷曾为此专门在临清设置工部营缮分司来进行督造,

临清烧制的贡砖每块一般在五十斤上下,重的有七、八十斤。烧制工艺非常精细。烧成后的贡砖“击之有声,断之无孔,坚硬茁实,不碱不蚀”。北京故宫、天坛、地坛、文庙、国子监及明十三陵、清东陵等皇家建筑中所用的贡砖,大多为临清烧制。

临清贡砖的传统烧制工艺,共分为土、泥、坯、烧四大流程十八道工序。在其传承与发展的过程中,这些工序被后人总结为:选土碎土、翻土醒土、澄泥还性、和泥醒泥、铁棍击打、双脚踩踏、撬边打垛、摔泥除泡、模具修板、捧泥拍打、扣坯成型、修坯整形、凉坯晒干、上架待烧、入窑码坯、烧十焖五、阳水洇窑、验砖出窑。具体操作如下:

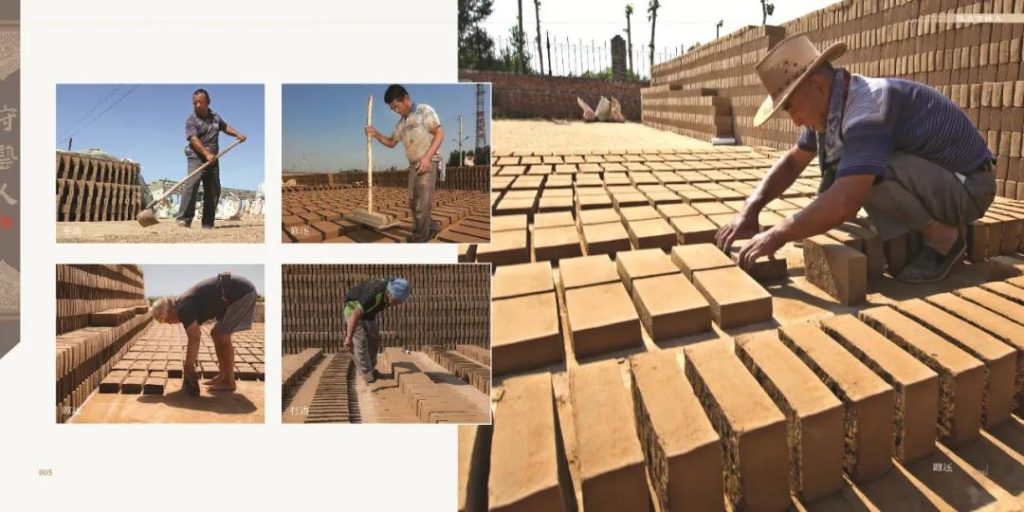

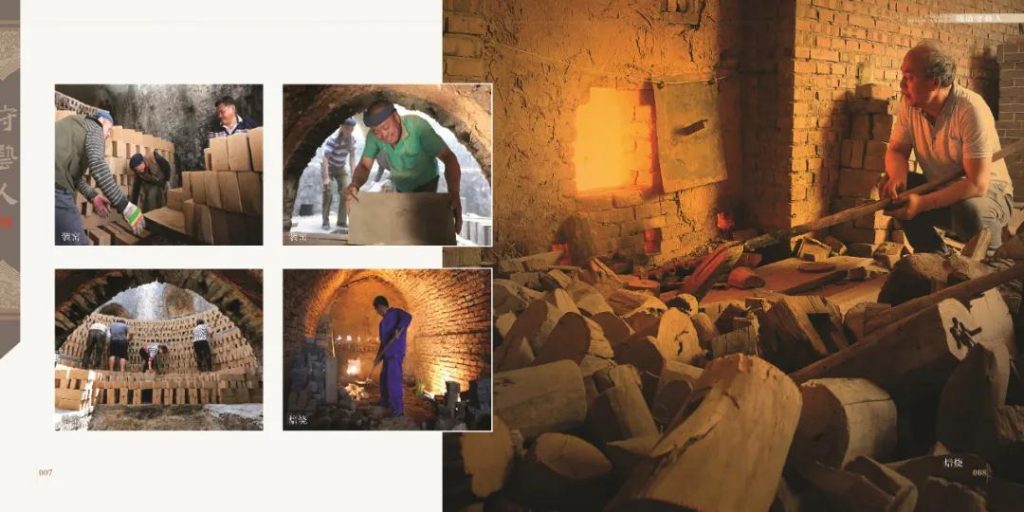

首先是选土碎土。要选取黄河淤积的“莲花土”,这种土是由于黄河的多次冲击而形成的,其土质细腻、沙黏适宜、富含铁质。把所选用的土击碎后经过细筛,使之成为没有杂质和颗粒的精土。 第二步是翻土醒土。刚挖出来的莲花土为阴土,需经过多次的翻土晾晒,使阴土变为阳土后方可使用。 第三步是澄泥还性。将碎好的土放入池中,用水浸泡。浸泡数月后,再过滤出细泥膏。 第四步是和泥醒泥。与和面醒面为同一道理,经过长时间浸泡的泥土不能立刻使用,而是要经过和泥醒泥的过程后,使泥更有可塑性。 第五步铁棍击打。经过匠人用铁棍对泥的数千下击打,使泥更加紧密。 第六步双脚踩踏。经过人或牲畜的踩踏,以去除泥内气泡后,再用花叉倒几遍,使泥更有韧劲。 第七步撬边打垛。把泥垛边缘踩踏不到的地方用铁锨等工具着重加工。 第八步摔泥除泡。这是泥入坯前的最后一道工序,经过人工摔打,以去除泥坯中的微小气泡。 第九步模具修板。对制坯模具进行精修,刮去多余的毛刺和干泥,以使成型后的砖坯表面更加平整。 第十步捧泥拍打。把多于模具三分之一的泥捧进模具,用铁弓刮掉多余的泥后,再用自制实木板子用力拍打,以确保填满模具内所有细小的空隙。 第十一步扣坯成型。把模具快速翻转,扣于平地之上,以防成坯变形。 第十二步凉坯晒干。将做好的砖坯静置几天,待其风干,再经阳光暴晒也不会干裂。 第十三步修坯整形。等待砖坯八成干时,就可以用工具把其修整的更加完善。 第十四步上架待烧。修整好干透的砖坯这时候就可以整整齐齐的排成斜插架,静置几天后即可入窑。 第十五步,入窑码坯。入窑时的砖坯要整整齐齐的码到砖窑四周的窑壁上,砖与砖之间的空隙一定要掌握好,太密烧不透,太梳浪费空间。 第十六步烧十焖五。这是前辈们总结出的烧制经验,砖坯入窑后用豆秸或棉柴烧,需要烧三十天左右焖半月,现在采用硬质木头可烧十天焖五天。 第十七步阳水洇窑。在窑密封没有氧气的情况下,采用经过日晒的河水,慢慢洇窑,一般需要四天时间。 第十八步验砖出窑。出窑时温度在100多度,需在窑顶先开小口,再慢慢敞开。有经验的窑工,打开窑的那一刻心里就有谱了,哪些是蓝火砖(最高标准的砖)、哪些是标准砖(中档砖)、哪些是腿子砖(次品),便会一目了然。

近些年来,鉴于许多文物古迹的修缮和仿古建筑的建设,对古砖的需求量也日益增加,掌握着传统贡砖烧制工艺的临清魏湾镇赵回村的赵庆安跟父亲赵孝达学会了贡砖全套制作技艺,2008年创建了魏家湾贡砖烧制基地,烧制的贡砖为北京故宫、武当山五龙宫、泰山岱庙的修缮,提供了优质的临清贡砖,完缮了古建筑的修复,填补了贡砖烧制的一项空白。