千年运河承载着鲁西古城临清的繁荣。悠悠京腔,运河钞关,鳌头矶,舍利宝塔,至今仍留下谜一般的印记。

今天,就让我们走进鳌头矶,领略鳌头矶独特的魅力,鳌头矶处中洲突出之地,明代正德年间为治理水患,在此叠石为坝,状如鳌头,两支运河上的四处河闸像鳌的两只足,广济桥在鳌头矶后像他的尾巴,因此,当时的知州马纶题曰《鳌头矶》。明代书法家方元焕据其形特题写了“独占”二字,赋予“独占鳌头”的意境。但是我们现在看到的观音阁上悬挂的“鳌头矶”匾额,并不是方元焕所写,而是是当代著名书画家李苦禅题写。“独占”二字也是由聊城当代书法家李灿章题写。

进入鳌头矶后,我们首先看到的就是吕祖堂,现在也叫做吕祖宫,这是临清一个全真道教龙门派的道场。门外有香火台,台面上是双龙戏珠的铜像。

观音阁建在砖砌基座上,基座高5米、占地9平方米,下辟门洞,面阔三间,进深两间,歇山卷棚顶,三、五、七架梁和抹角梁木构架,上覆筒瓦,陶质脊兽装饰,四角飞挑,木隔落地。

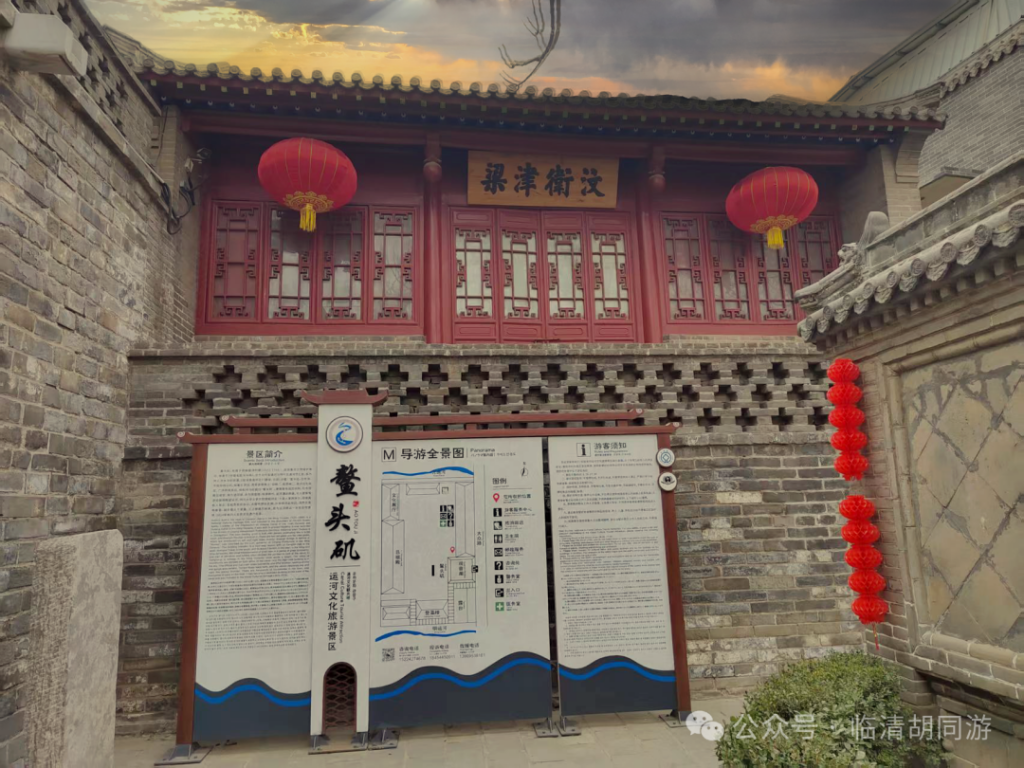

南楼望河楼也是现在的登瀛楼,现存三间,卷棚顶,前后隔扇,建于台基之上,(之前楼内东西山墙分别悬挂着两块大匾额,一块是清乾隆五十五年(1790年)临清直隶州知州张度书写的”汶卫津梁”,端庄而洒脱的正楷,笔笔颇具功力。一块是清康熙年间临清知州、书法家王毂书写的”沙丘古渡”,苍劲雄浑的行书,神韵丰满,不过现在鳌头矶楼外北侧所挂的“汶卫津梁”牌匾是仿制的,真正的沙丘古渡和汶卫津梁是现存于临清市博物馆中。)

从望河楼登上观音阁,可以远眺旷远的街市 观音阁与望河楼相映成趣,浑然一体,为临清景观“鳌矶凝秀”之所在。明清两代,运河漕运鼎盛之时,文人骚客常登上鳌头矶眺望运河,舳舻往来,帆船如织,即兴赋诗唱和,寄情抒怀。

明代大学士李东阳曾赋有七绝《过鳌头矶》:“十里人家两岸分,层楼高栋入青云。官船商舶纷纷过,击鼓鸣锣处处闻。折岸惊流此地回,涛声日夜响春雷。城中烟火千家集,江上帆樯万斛来。”绘声绘色地勾勒出当年繁荣的临清运河景象。

鳌头矶作为与京杭大运河关系最为密切的古建筑之一,保存较为完整,同时也是研究明清两代南北经济文化交流、社会风俗、宗教文化和民间信仰等诸多领域的实物资料。

大家都知道鳌头矶处曾是临清城内最繁华的地方。但很多人不知道,鳌头矶还是一处重要的革命纪念地,他亲历了大革命到抗日战争与解放战争的风风雨雨。1937年抗日战争爆发后,丁浩川、黑若仙、王笔一、秦和珍等共产党人在此创《力报社》,建“战委会”,此地便成为宣传抗日、传播马列主义、组织群众投身革命的场所。

千里大运河见证着这座古城的历史与今天,如今,古城正处在一个新起点上,踔力奋发,笃行不怠,奋力谱写新临清的绚丽篇章。(现在可能会有人问了,李公祠在哪呢?很让人遗憾的是,他在62年的时候,因为文革的原因砸毁了,现在只能闻其名声,不见其身了)