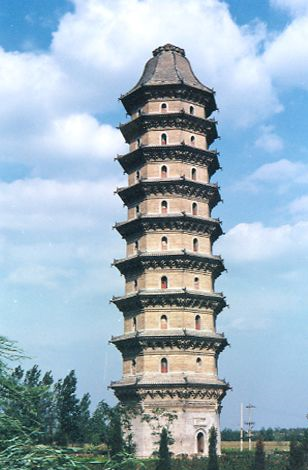

临清舍利宝塔位于临清城西北的卫河东岸。是我们临清作为历史文化名城的标志性建筑,当年热播的中央电视台《话说运河》临清集《昔日古窑地今日新棉城》中第一句话就是“在运河上航行当看到临清舍利宝塔的时候,临清就到了”。漕运盛时,临清舍利宝塔还具有灯塔作用,临清舍利宝塔的盔很像明代的将军盔,从这个意义上来讲,临清舍利宝塔就像一位将军,忠实的镇守着临清这块好古厚重之地,所以临清舍利宝塔就是我们临清的象征。它与杭州六和塔、通州燃灯塔、镇江文峰塔齐名,被誉为“运河四大名塔”。现如今,在破解临清舍利宝塔的众多谜底时,有一条大家可能想像不到,临清舍利宝塔的建设和临清的进士文化还有着十分密切的联系。

在历史上曾有四位进士对临清舍利宝塔的建设起到了举足轻重的关键作用。

(一)、钟万禄,明万历年间临清兵备副使,广东清远人,万历十四年(1586)丙戍科进士,三甲第三十四名。“能制榷党马堂苛虐之政”。在他的帮助下,临清很多商民逃脱了破产的命运。为感谢他,商民曾“为之立祠”亦以为然”。钟万禄之父钟于田,在时任永州通判时,曾在家乡清远县城建一“螯头塔”以振当地文凤,结果颇有灵气,建塔四年后,这里就出了两名进士。有专家研究钟万禄可能将其父建塔的做法和此塔的建筑式样借鉴到了我们临清,(实为一家之言,可商榷) 据记载钟万禄于明万历二十九(1601)他将风水先生认为不宜的“铁大力士像”,“移北水门外”(即今址)。

(二)、柳佐,万历十四年(1586)丙戍科进士,三甲第一百七十九名,号赓虞,舍利宝塔倡修人, “为夏邑(今夏津县)令不取民间一钱,擢御史两袖清风,正直敢言”。曾弹劾庸相赵志皋。万历二十七年(1599)因“争储议忤旨归里,居二十载”。“泰昌立(1620),起太仆卿,晋工部尚书。” 柳佐倡修舍利宝塔是在被罢御史职后、晋工部尚书之前。“越十年(1611),州人大司空柳尚书佐起建舍利宝塔。九级,九年成”。相传有舍利子七粒置其上。天启元年(1621),始建铁大士阁。

(三)、汪承爵,州人,万历二十三年(1595)乙未科进士,三甲第七十六名。曾任两淮盐运使、四川兵备道等职。崇祯二年(1629),建大殿及天王殿。十四年(1641),协镇马岱建山门、僧舍。各竣工,名曰永寿寺。”塔体内镶嵌的刻石《迁移观世音菩萨塔疏》、《修建观世音菩萨塔疏》等,对舍利宝塔的修建缘由和经过等皆有记述。

(四)、王成德,郡人,字象薇,万历十七年(1589)已丑科进士,三甲第二百七十七名,曾任真定县令、刑部主事、按察使,山西参政等职,临清舍利宝塔门楣石额雕刻的楷体“舍利宝塔”四字,为其所书,结体端庄、浑厚大方、遒劲有力,左款为“大明万历癸丑岁(1613)仲秋吉日”。这四名进士在临清舍利宝塔的建设中都做出了应有的贡献,因此他们都名列史册。

据马鲁奎先生研究,临清舍利宝塔已有近400年的历史,是山东省仅存的一座明塔。舍利宝塔为砖木结构的楼阁式砖塔,高61米,九级八面,每面长4.9米。塔座为条石砌基,围长39.2米,底层设门向南,塔身自下而上逐层递减,但收分很少,为现存塔式建筑所罕见。

舍利宝塔自第二层始,每层八面均设门,四明四暗,对称美观。各层、面均嵌有砖雕“阿弥陀佛”4字,上系铜铃。塔内有金丝楠木通天塔心柱,壁有螺旋式转梯,可上至九层。塔顶为将军盔形,由55层砖砌成,上置重达吨余的圆形铸铁覆钵,以为盔顶。

舍利宝塔原系一佛教建筑群的一部分。这一占地47.3亩的建筑群颇为特殊,它是先有“铁大士像”,再有供奉佛骨舍利的舍利宝塔,后有殿堂佛阁,最后取名为永寿寺。《临清州志》记其盛况云:“篏空玲珑,极工人巧。上出重宵,下临天地。风生八面,五月清秋。旁有禅林,曰永寿。“每朔望缘壁燃灯,辉映星月,远望三十余里”。现这一佛教建筑群仅余舍利宝塔。数百年来舍利宝塔一直是京杭大运河上的标志性建筑。

舍利宝塔的建设具有深厚的文化内涵。从表面看,舍利宝塔是一座佛塔,实际上它是一座“风水塔”。万历二十四年(1596)宦官马堂督税临清,他纠集一伙地痞流氓,横征暴敛,使商旅裹足,市井萧条,以至引发了历史了有名的以王朝佐为首的“临清民变”。另一方面,万历二十六年(1598)二十九年(1601)连续两科,临清无一人考中进士,文运大衰。为了培植风水,振兴文运,才有了“铁大士像”北移和舍利宝塔及其他佛教设施的修建。在舍利宝塔第九层的通天柱上,挂有一“文曲星之位”的木牌,至今木牌印痕仍依稀可辨,是临清儒生进京赶考前必去拜谒之地。依据道家方士的堪舆风水学说,舍利宝塔塔址选在临清州城的“坎”方,即北方,就是体现了“地灵因时现,人文随气在”的道教色彩的风水理念。同时还通过塔体建筑的构件、形制、尺寸等向人们传播着一种潜在的文化信息,如祈福、避灾、辟邪、禁忌等,形成了内含丰富的建筑语汇。虽然这些语汇所蕴含的社会意义是人为附加的,但无不充满了特定时代下的特定含义,从而显示了舍利宝塔特有的文化内涵。

据考证,在临清舍利宝塔建成以后的这三四百年中,也正是大运河漕运繁盛,临清经济繁荣,文运大振的岁月,所以,伴随着大运河的繁荣,临清文化步入鼎盛时期,明清时期临清先后共出了文武进士139名,考中进士的人数在北方各地首屈一指,其中有明成化年间探花,作为翰林院修编,纂修《资治通鉴》的张天瑞;万历十四年进士,官至工部尚书,负责监修临清塔的柳佐;还有清嘉庆二十年中的武进士,后成为清朝驻守台湾总兵的吕恒安等,不一而足。明清时期临清出了这么多的进士,绝不是偶然现象,著名学者季羡林先生曾这样形容临清,“南通苏杭,北连皇都;会八方之风雨,通百邑之有无”。以京杭大运河为中心向外辐射的长条形地带是古代商品经济最发达的地区之一,临清正处在这个水陆交通枢纽的位置上,交通便利,信息畅通,可得风气之先。城区现存的多处与科举制度有关的建筑,如考棚簧门曾为清代生童应试、乡试会考的考场。县治遗址阁楼曾经供奉手执毛笔的魁星,是古代学子瞻仰神明,祈求功名之所。沿运河进京赶考的考生都愿意在临清驻足,登临鳌头。