中国是一个河流密布的国家,自古以来,河神信仰就极为发达。广义上的河神泛指各种河流之神,黄河、运河、淮河、卫河等俱包括在内;狭义的河神则专指黄河河神。具体到明清时期,河神则主要指各种与黄、运治理有关的神灵,其中既包括金龙四大王、黄大王、晏公等全国性的河神,也包括漳河神、卫河神、汶水神等区域性河神。河神信仰则是指官方和民间对河神的观念和态度、相应的仪式制度、行为习惯和社会风俗以及崇祀活动等。河神信仰是中国传统文化的重要组成部分,对其开展相关研究,具有重要的学术价值和现实意义。

明清时期临清是运河沿岸重要的商业都会,时人有“南有苏杭,北有临张”的美誉。繁忙的漕运在促进临清商品经济发展的同时,漕粮运输和水上航运的现实需要亦导致了当地河神信仰的盛行。据笔者统计,明清时期临清境内共建有祭祀金龙四大王、汶河、卫河、漳河等河神的庙宇十余座。其中,以漳河神庙与漕运的关系最为密切。本文在依据相关史料的基础上,在论述临清漳河神庙建立背景的同时,重在分析其与漕运的关系,探讨其对漕粮运输活动和区域社会生活的影响。

一、漳水济运:漕运与漳神庙的创建

漳河,中国华北地区海河水系的南运河支流。上游由两河合一,一为清漳河、一为浊漳河,均发源于山西长治,下游作为界河在经过区段划分河北省与河南两省边界,到河北省邯郸市馆陶县合流卫河,称卫漳河、卫运河,进入海河水系的南运河。漳河流经三省四市21县市区,长约412公里,流域面积为1.82万平方公里,干流全长179公里。

漳河两岸风光

漳河上游分清漳(潞水)、浊漳,源于山西,在河北省涉县合漳村汇合,东流入海。漳河在历史上以水猛沙多,善淤、善徙、善决而著称,尤其自明初以后,自讲武城以下河段变迁尤其频繁,根据其流向的空间位置大致归纳为三种类型:其一,漳河北决与滏阳河合流称“北道”,大体自临漳经广平至邱县经威县西北至新河县一线以西的故道统称“北道”或“北路”;其二,漳河南行与卫河合流称“南道”,大体自临漳、魏县经大名至馆陶一线以南并在馆陶以上入卫河,与现漳河所走路线相近;其三,则是介于“北道”与“南道”之间,称“中道”,大体走肥乡、广平东北流到冀州附近与滹沱河合流后,再北流经河间等地直达天津。纵观整个历史时期漳河平原段河道行“中道”时间最长,且径流最长,这主要是受黄河北流和人工运河开凿的影响。由于农田灌溉和滏阳河航运的需求,漳河在明代前期和后期主行“北路”。自清初康熙年间,政府为保障卫河漕运畅通,“引漳济运”工事盛行,漳河平原段河道被固定在“南道”至今。[1]“南道”入卫的河道也几经变化。明正统十三年(1448年)于肥乡入卫;明正德初年,在大名县阎家渡入卫;明嘉靖年间又在回龙镇入卫;不久又在内黄县石村入卫。清康熙四十七年(1708年),全漳入卫走南道;嗣后,漳河虽变迁不定,但一直在南道。1942年,漳河在河北省馆陶县徐万仓入卫至今,形成了现在漳、卫河合流的态势。

卫河,中国海河水系南运河的支流。春秋时因卫地得名,是由古代的白沟、永济渠、御河演变而来,发源于山西太行山脉,流经河南新乡、鹤壁、安阳,沿途接纳淇河、安阳河等,至河北大名县营镇乡西北与漳河汇合称“漳卫河”。再流经山东临清入南运河,至天津入海河。河道全长344.5公里,流域面积14970平方公里。

东汉献帝建安九年(204年),曹操为了讨袁绍、征乌桓,在古淇河筑坝,逼淇水东流,并沿冀、鲁、豫边界,开白沟以通漕运。这条白沟从滑县淇河口,经内黄、大名、馆陶、临清、武城、德州、景县、东光、南皮、沧县,会滹沱河,沿漳河故道,由天津入海。因其源于战国时代的卫地.所以又叫“卫河”。东汉献帝建安十八年(213年),又在馆陶引漳入卫,从此开始了漳、卫两河屡分屡合的历史。而且由于漳河洪水入卫,卫河容纳不及,经常溃决,因而逐渐形成了隋唐时期的高鸡泊(即恩县洼)。隋大业四年(608年),隋炀帝为了外侵高丽,转运粮辎,“发河北诸郡男女百余万”,开永济渠一千余里,其馆陶、临清、武城、德州一段,大体上沿汉代屯氏河北行,从而代替了汉代白沟,清河,逐渐以“卫河”为名。宋仁宗庆历八年(1048年),“河决商胡,北奔大名”。注入卫河,夺行永济渠的漳河故道。很长时期内,部分黄水经漳、卫两河分别入海,使永济渠受到严重淤塞。元朝定都大都(今北京)后,先后开挖济州渠,会通渠、通惠河,并将三段连成大运河,于是卫河的名字也就逐渐演变成了“卫运河”。这段时期内,漳河仍在临津以下乱流于滏阳、卫河之间,并逐渐出现南徙合卫的趋势。

卫运河主要利用天然河道,而卫河属季节性河流,冬、春季节干旱少雨。此外,卫河流域位于华北平原的南部、河南省的北部,其两侧皆为农田。农田灌溉便与卫河产生了联系,在农田用水季节,导致卫河上游水源减少,故卫运河乏水问题极为严重。漳河分为浊漳和清漳,二漳在河南合流后,在雨水多的季节,水流湍急,水势很大,给两岸居民造成极大的影响,为使漳河水减,沿岸居民免于水患,于是,“分漳之有余以济卫之不足”,成为明清两代实施“引漳入卫”措施的主要原因。

卫运河风光

元末漳河河道因史料缺乏已难细考,但自明始,相关史料渐趋丰富。明初,漳河主要分两股,行中路和南路。中路自临漳、成安东北流,经肥乡、曲周而下,直达天津入海。南路由临漳东至成安注于魏县,再经元城 (今河北大名县境)之西店村(今大名县西北西店村)达馆陶入卫河。漳河起初中、南两路并行,其后逐渐以南流为主。[2]永乐九年(1411年),漳河在张固村决口,与滏阳河合流,主行北路。[3]为接济运河水源,元代曾使漳河支流引入卫河以减其势,到了永乐年间已经堙塞,但是旧迹依然存在。正统十三年(1448年),御史林廷举奏请引漳水由馆陶入卫河。[4]于是在广平大留村“发丁夫凿通,置闸”自此“漳河水减,免居民患,而卫河水增,便漕”,自此“漳水遂通于卫”。[5]此次漳卫合流是通过疏通永乐年间已经阻塞的旧河道,这便是明代“引漳入卫”的开始。

正德初年,漳水“徙于元城之阎家渡入卫河,又十余年自魏县双井村入卫河。”[6]嘉靖初年,漳水“自回龙村入卫后,复自内黄县石村入卫河。”[7]漳水入卫的地点不同,同时也证明了漳河“易迁徙”的特点。但到万历二年(1574年),“漳河北溢由魏县、成安、肥乡入曲周县之滏阳河,而馆陶之流绝。”[8]万历初年,漳河又北徙入滏阳河,不再入卫。由此可见,明代漳河和卫河时分时合,北流的时间远多于南流。

清朝初年政治局面尚未稳定,因此也无法修整运河。直到顺治九年(1652年),漳水至广平县平固店直注邱县分为两道,“一从县西迳直隶广宗县下达于滹沱河,一从县东迳直隶清河县北支青县入于运河。”[9]漳水再次入卫,此时自万历二年漳水不入卫已一百二十四年。顺治十七年(1660年),“卫水微弱,粮运涩滞,乃堰漳河分溉民田之水,入卫济运。”[10]康熙三十二年(1693年),“卫河微弱,惟恃漳为灌输,由馆陶分流济运。”[11]康熙三十六年(1697年),漳河“仍由馆陶入卫济运。”[12]从以上可以直接看出引漳入卫的目的是济运。康熙年间,因卫河水流微弱致使漕运难以进行。康熙四十五年(1706年),济宁道张伯行建议 “引漳入运”,以补卫河水不足。到康熙四十七年(1708年),漳水“入邱之上流尽塞而全漳入于馆陶,自此漳、卫汇流,舟行顺利无胶涩虞。”[13]从而实现了全漳入卫。

馆陶漳、卫两河交汇处

临清每年农历的二月至四月,气候干燥多风,雨量极少,甚或数月无雨,五月亦为干旱之月,六月中旬至七月中旬为全年降水量最多之期。[14]受自然气候的影响,临清段运道春夏之交时常面临乏水问题,而到夏秋季节又有溃决之虞。乾隆《临清直隶州志》云:“境内之水运河为大,汶与漳河、卫交汇于城之西南,北流以渠直沽,漕运所关系重,而商贩行旅帆樯之所往来必由于此。顾春、夏之交,每忧于浅,及乎水潦盛长亦间有溃决之虞。”[15]临清运道主要利用的是汶河和卫河河道,依赖漳水、汶水济运,运道水量过小或水势过大,漕船都无法正常通行,当人力无所施时,自然要请求神助。值得注意的是,明清两代山东段运河号称“闸河”,因运道水量较小,沿岸普遍设立闸坝以蓄水济运。临清段运道同样如此,春、夏之交运道浅涩之时,恰是漕运最为繁忙之际。虽然“引漳入卫”给当地带来了频繁的水灾,但运道乏水远甚于溃决,故漕运官员、漕军运丁祈祷漳河神主要是为了祈雨,希冀借助崇祀神灵,增加运道水量,保障漕运畅通。正如乾隆年间临清知州王俊在其《祈雨感应碑记》所言:“漳水固发源于山西,出河南分流至馆陶入州境,迤北会汶卫二水达天津。夫昔之立祠专祀者,以其经吾境,则为境内之山川,而一岁之转漕胥赖以济,神之职固不重欤!”[16]由此我们可以看出,漕粮运输的现实需要为漳河神庙的建立提供了重要契机,是导致临清漳河神信仰盛行的主要原因。

二、显佑漕运:漳神庙对漕运的影响

乾隆《临清直隶州志》记载临清漳河神庙在板闸外汶河北浒,康熙六十年(1721年),南漕旗丁公建。庙宇建立以后,运河有浅及遇涝,祷之辄应,故多次敕加封号。雍正三年(1725年),敕封临清州河神为“福漕漳河之神”,馆陶县河神为“惠济漳河之神”,饬各地方官恭设神牌,每岁春秋致祭。[17]嘉庆十八年(1813年),敕加山东漳河神“灵泽”封号。道光八年(1828年),敕加漳河神“通佑”封号。咸丰二年(1852年),敕加山东漳河神“助顺”封号。同治七年(1868年),敕加山东漳河神“显应”封号。光绪五年(1879年),敕加漳河神“普佑”封号。

临清漳神庙旧址

运河是漕运的载体,而漕运是明清两代的政治和经济命脉,关系封建王朝的生死存亡。漕运官员及运河沿线地方官员之所以崇敬和祭祀漳河神等水神,其目的也是希冀水神显灵,保佑漕运畅通。故每当运道淤塞、漕运受阻之时,往往就是河神信仰盛行之时。

乾隆二年(1737年)六月,山东兖州总兵李建功奏称:“临清板闸外有漳河一道,与漕河合流,济运最为紧要。……近因天时亢旱,漳河水甚涸浅,于五月初二、三等日已得大雨,水将沙土冲至河中,是以板闸迤北各处淤沙浅阻,昼夜设法挖浅、起拨,每日只过船十余只。因思雍正十二年间,漕船浅阻,奴才等祷于漳神庙,即时水深数尺。今(奴才)于五月三十日由阿城汛抵临清,即赴漳神庙,将世宗宪皇帝敕封恩典祀告。是夜,水长五寸,六月初一日,(奴才)又率临清司漕文武各官赴该神庙内竭诚演戏祭祷,即时仰荷神贶,于一日一昼夜水长二尺余,连前存河之水,共有六尺之深。从前浅处亦不知觉毫无阻碍,粮艘遂得遄行”。[18]

临清闸外运河全赖漳、卫二水会汶水北注,而浮运通漕尤赖漳水之力。乾隆五十三年(1788年)六月,工部右侍郎管干珍、监察御史和琳等因至临清漳河神庙祈雨获应,奏请敕加封号,以答神庥。“(临清)向有漳河神庙建于运河北浒,居民等祈雨祈晴,随祷立应,今因闸外水弱,虔诣庙中祈求水泽,数日内,霈雨油云,水势陡长四尺余寸,军民商贾无不踊跃欢腾,禀请代奏,加锡封号等语。漳水来源远在晋省,去运河千有余里,今管干珍等䖍祷数日,水头立见长发,不啻应愿而偿,非神灵赐佑,曷克臻此,允宜增益鸿称,褒崇封号,以隆妥侑而答神庥。着于漳河神旧有封号上加‘利运’二字,并御书匾额、对联,发去敬谨悬挂,永昭灵贶”。[19]

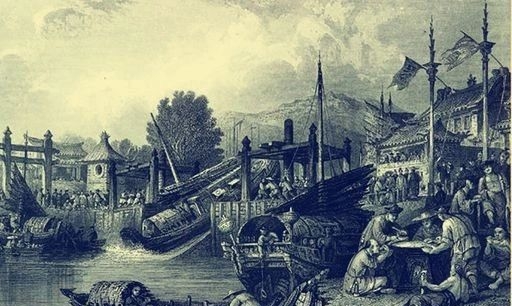

漕船过闸图

嘉庆十八年(1813年)六月,因卫水日消,漕运帮船行走甚为吃力,虽捞浅、起剥兼施,奈河中泥沙随捞随淤。六月十四日,山东巡抚同兴恭捧钦颁御香至漳神庙前,虔心叩祷。“十五、十六两日天气晴爽,(奴才)与在事各员正殷焦灼,兹于十七日,卫河陡长三尺,浊波浩瀚,现在续长未定,此实仰托圣主洪福、河神显佑。刻下,三进船只吃水正重,从此出闸,畅行可无阻滞。(奴才)现即择日率领河漕地方文武赴庙答谢,仍俟全漕过竣,再行另具正折奏恳恩褒,用酬灵贶”。[20]

道光二十八年(1848年)正月,漕运总督杨殿邦上奏称:“上年自春徂夏,临清附近各处雨泽稀少,卫河来源微弱异常,漕艘经临,节节磨浅,挽运颇形棘手,谂知漳神专祠灵应素著,随率临清州知州陈宽亲赴神庙,虔祷雨水,数日之内,水头立见长发,增益河流,首二两进南粮军船赖此利济。迨至七月初旬,江广重船接续而来,河水仅深三尺上下,而各帮船身笨重,吃水多在五尺以上,从事河干,目睹情形,寸心焦灼,复与临清州(知州)一日数次诣庙虔祷。……计自七月十三日起,至二十七日止,临清闸内外粮艘商船以及铜船等船不下千数百只,无不鼓櫂杨帆,乘风畅行,官丁欢悦,皆由仰赖圣德感孚,河神显佑,请奏晋锡嘉号以答神庥”。[21]

人力绞盘过坝图

中国人信奉神灵有着强烈的功利性,人与神之间更多的是一种许愿、还愿的功利交换。《礼记•祭法》云:“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”[22]神灵既然“显佑”,自然就要酬谢神灵,以答神庥。漕运官员肩负催攒漕运之重任,漕运失期或漂没,往往会受到惩处。漕粮运输过程中,艰难险阻不断,故其精神自然高度紧张,心理也一直处于压抑状态。当漕运受阻时,更会加重这种心理上的焦虑、不安情绪,而祭祀水神,祈求神灵护佑,多少能给心理上带来一些慰藉。在潜意识中,会把自然界中的一些偶然现象视作河神“显灵”。当漕运恢复畅通后,紧张的心理得以释放,认为之所以能够事遂人愿,无非是神灵“显佑”的结果,于是,便采取奏加封号、修建庙宇、颁发匾额等方式以酬谢和报答神灵。

牛力过坝图

除了释放心理压力,酬神的主要目的在于向封建统治者报功。古代社会“万物有灵”思想盛行,人们常说“举头三尺有神明”,即使是封建统治者对各种神明也崇敬有加。凡事只要和神明扯上关系,无疑会变得更有说服力,更容易得到周围人的认同和响应。祈祷神灵的结果无非有两种,一种是河神“显灵”,一种是“不应”。当然祈祷“不应”的次数远多于神灵“显应”的次数。只有祈祷获应,漕运官员才会上奏朝廷,请求对神灵进行褒封,以此来证明自己的理漕活动得到了神灵的眷顾和佑助,在彰显自己理漕功绩的同时,也更易获得统治者的褒奖和赏识。

三、治水与祈雨:漳神庙职能的拓展

利用祈祷和祭祀河神平息水患、祈求降雨在中国有着悠久的历史传统,在地方官员和普通民众看来,这也是河神最为基本的职能。随着河神信仰的盛行,其信仰群体亦在不断扩展。水旱灾害的现实威胁使得地方官员和民众亦成为河神信仰的重要群体。受旱灾的影响,地方社会亦赋予了漳神庙祈雨的功能。和漕运官员祈雨济运不同,地方官员祈雨则主要是为了农业生产。知州王俊《祈雨感应碑记》载乾隆十一年(1746年)五月:“天旱甚,余既与文武僚属祷雨者再,卒不应,乃于朔日蠲洁步祷于城西之漳神庙,即于三汊河取水焉。阅三日,大雨,端午日,雨复如注,……遂偕同官谢坛庙,并具羊一、豕一,报祭于漳神。”[23]

1963年卫河大水灾

漳河全部归入卫河以后,漳卫合流后水势太大,“卫河屡患涨溢”,造成临清至德州一带水灾泛滥。[24]民国《临清县志》记载:“自明代漳水入卫河,决临清者数次。至康熙四十七年,全漳入卫以后,河之决口更为频数。雍、乾至同、光为时仅百余年,河决不下数十次。”[25]故在祈雨之外,地方官员和民众还赋予了漳河神治水的职能。清人沈起元《福漕河神灵异记》就记载了水灾发生时临清知州王俊祈祷漳河神的情景。乾隆十六年(1751年)七月,连日大雨,使得黄、运两河一时涨溢,河决河南,灌入运河,而山东东平、张秋并决,运河所经,在在危险。临清为汶、卫、漳三水合流之冲,堤岸尤岌岌可危。“州牧王俊晨夜河干,不遑寝处,祷于漳河之神,是时水势腾涌,堤不没者一板,而竟得无恙。王牧感荷神祐,驰书济南索余文,将勒珉石,以纪功德”。[26]此外,漳河神庙内还建有戏楼,用于演戏酬神。[27]每当祈雨获应、神灵“显佑”之时,河漕官员和地方社会往往演戏酬神。在娱神的同时,也发挥了娱人的功能。

四、结语

明清时期的临清既是繁荣的商业都会,亦是河神信仰较为盛行的地区。在众多河神中,以漳河神最具有代表性。漳河神信仰的盛行并不是偶然,而是有着深刻的自然和社会原因。临清运道乏水问题严重,临清漳河神庙的建立与明清国家的“引漳济运”政策密切相关,清代官方和漕军、运丁保障漕运畅通的利益诉求是漳河神信仰盛行的主要原因。康熙四十七年(1708年)的漳卫合流既给运道提供了水源,也带来了频繁的水灾。基于镇水、降雨等目的,地方官员和民众赋予了其治水、祈雨等功能,对漳河神的崇祀逐渐演变为国家和地方社会共同的信仰行为。晚清运道淤塞、漕运废止之后,漳河神庙虽经历了明显的由官方化到民间化的过程,但由于卫河航运的存在,漳河神仍然受到往来船工、水手的崇奉。直到上世纪六十年代,延续近三百年的漳河神庙才最终被彻底拆除。

[1]有关明清时期漳河下游河道的变迁情况详见石超艺:《明清时期漳河平原段的河道变迁及其与“引漳济运”的关系》,《中国历史地理论丛》,2006年第3期;靳花娜《漳河河道变迁及其原因探析》,郑州大学2012年硕士学位论文。

[2]石超艺《明清时期漳河平原段的河道变迁及其与“引漳济运”的关系》,《中国历史地理论丛》,2006年第3期,第28页;《乾隆临清州志》卷二《山川》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第214页。

[3] (清)张廷玉等:《明史》卷八十七《河渠志五•漳河》,北京:中华书局,1974年,第2130页。

[4] (清)张廷玉等:《明史》卷八十七《河渠志五•漳河》,北京:中华书局,1974年,第2131页。

[5] (清)张廷玉等:《明史》卷八十七《河渠志五•漳河》,北京:中华书局,1974年,第2131页。

[6]《乾隆临清州志》卷二《山川》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第214页。

[7]《乾隆临清州志》卷二《山川》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第214页。

[8]《乾隆临清州志》卷二《山川》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第214页。

[9]《乾隆临清州志》卷二《山川》中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第214页。

[10]赵尔巽:《清史稿》卷一百二十七《河渠志》,北京:中华书局,1977年,第3770页。

[11]赵尔巽:《清史稿》卷一百二十七《河渠志》,北京:中华书局,1977年,第3775页。

[12]赵尔巽:《清史稿》卷一百二十七《河渠志》,北京:中华书局,1977年,第3775页。

[13]赵尔巽:《清史稿》卷一百二十七《河渠志》,北京:中华书局,1977年,第3775页。

[14]民国《临清县志•疆域志•气候》,中国地方志集成•山东府县志辑第95册,南京:凤凰出版社,2004年,第88页。

[15]乾隆《临清直隶州志》卷一《疆域四•河渠》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第203页。

[16]乾隆《临清州志》卷十《祠祀》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第437页。

[17]《清通典》卷四十四《礼•吉四》,《影印文渊阁四库全书》第642册,第536页。

[18]山东兖州总兵李建功:《奏为漳河神庙请赏给匾额事》,《宫中朱批奏折》,乾隆二年六月十六日,档号:04-01-14-0003。

[19]中国第一历史档案馆编:《乾隆朝上谕档》,乾隆五十三年六月二十四日条,北京:档案出版社,第14册,第370页。

[20]山东巡抚同兴:《奏为卫河水势增长祈求河神显灵并办理漕船过境事》,《录副奏片》,嘉庆十八年六月二十二日,档号:03-2128-056。

[21]漕运总督杨殿邦:《奏为临清闸外河神显佑请晋锡嘉号事》,《宫中档朱批奏折》,道光二十八年正月初十日,档号:04-01-35–280-012。

[22]杨天宇注说:《礼记•祭法第二十三》,开封:河南大学出版社,2010年,第647页。

[23]乾隆《临清直隶州志》卷五《典祀•庙》,中国地方志集成•山东府县志辑第94册,南京:凤凰出版社,2004年,第430页。

[24]有关引漳入卫的影响详见闫金伟《引漳入卫及其对鲁北沿运地区的影响》,《聊城大学学报》(社会科学版),2011年第2期。

[25]民国《临清县志•疆域志•河渠》,中国地方志集成•山东府县志辑第95册,南京:凤凰出版社,2004年,第81页。

[26] (清)沈起元:《敬亭文稿》卷八《续集》,《四库未收书辑刊》第8辑第26册,北京:北京出版社,2000年,第273页。

[27]中国戏曲志编辑委员会编:《中国戏曲志·山东卷》,北京:中国ISBN中心,1994年,第605页。

来源:《聊城大学学报》(社会科学版)2016年第6期。作者简介:胡梦飞,男,1985年11月生,山东临沂人,南京大学历史学博士,聊城大学运河学研究院讲师,主要研究方向为明清史、运河文化史和区域社会史。近年来,主要参与《徐州史纲》《山东运河大观》等书的编写,承担《中国运河志•人物卷》《中国大运河蓝皮书》《京杭大运河山东段志》部分章节的撰写工作。先后在《历史教学问题》《江苏社会科学》《中国文化报》《河北师范大学学报》《山东师范大学学报》《聊城大学学报》等刊物发表论文100余篇,主持中国博士后科学基金面上资助项目、山东省社会科学规划项目、聊城大学博士科研启动基金、江苏省研究生科研创新计划项目各一项,参与国家、省部级项目多项。