沿大运河一路南下的我们过了德州立即被一座小城所吸引。这里,便是千年古城临清。如今并不算起眼的临清在历史上却光彩照人。西汉初年即设县制,公元330年始称临清。隋朝开凿永济渠时,临清为运河之滨;元代新凿会通河时,临清是南行的起点。由此,临清成为了京杭大运河与隋唐大运河的交汇地,也成为大运河千年漕运发展的见证者。

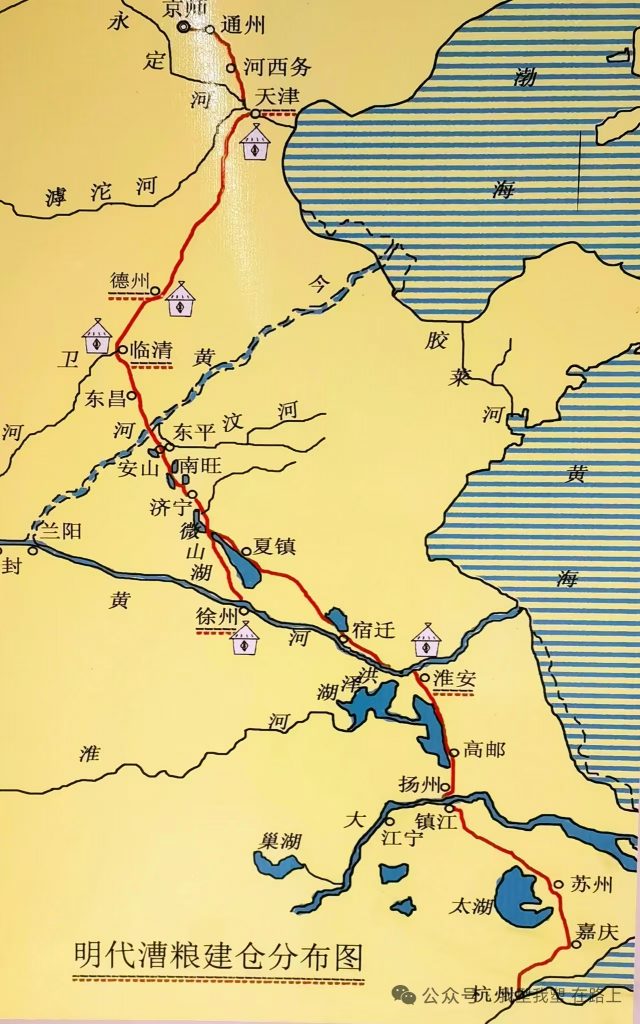

从这张明代漕粮建仓分布图中既可以看到运河沿岸漕仓的布局,又显示了临清作为隋唐大运河(卫河)与京杭大运河交汇点的重要位置。

特别明清时期,临清得益于京杭大运河漕运的发达,经济社会繁荣达500余年,被乾隆皇帝誉为“富庶甲齐郡,繁华压两京”。虽然“两京”其一的“南京”地名在清朝并不存在,这个赞誉是否出自乾隆也有待商榷,但可寻的史料足以证明,当时的临清确实是全国重要的水运枢纽,是明清时期漕粮仓储与商业的重镇,这是勿容置疑的。

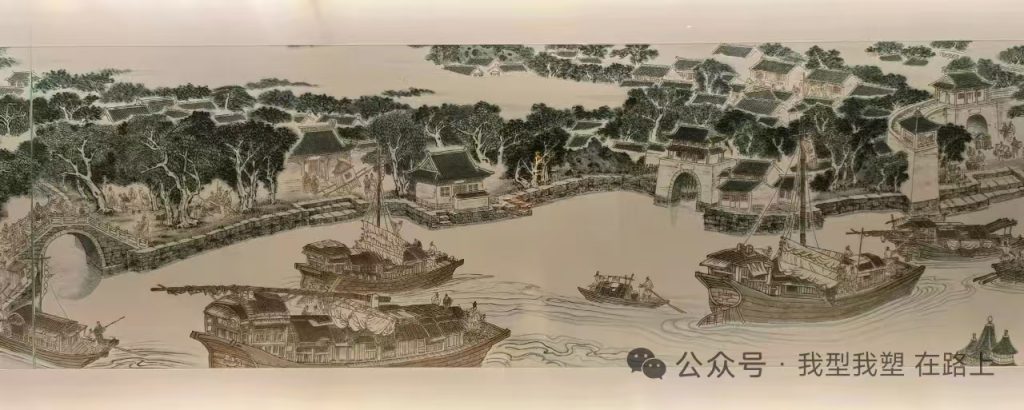

临清宾馆内的国画长卷《古运风情》(局部)

18世纪末英国马戛尔尼使团绘制的《大运河岸边场景图》。

英国马戛尔尼使团绘制的《临清运河市井图》。

大运河临清城区段如今成为一道靓丽的风景线。

作为运河上的“大码头”,临清设有漕仓、钞关、漕船厂等机构。在明朝初期就设有广积仓等三大漕仓,储粮达300万石,占全国首位;有“现有临清仓,后有临清城”一说。而在临清,同样显赫的是钞关的独特地位。

钞关,是朝廷督理漕运税收的直属机构,相当于现在的国税与海关两个机构。明宣德四年(1429年),朝廷沿大运河设置了崇文门、河西务、临清、淮安、扬州、浒墅、北新七大钞关。1435年,临清运河钞关升为户部榷税分司,下设署前关、德州关、尖冢关、樊村厂关、魏家湾关5处分关,管辖卫河、运河375里水路口岸,直控督理关税,以御史或郡佐充任专职。

民国时期临清钞关税务监督公署。

地处运河边的临清钞关没有了当年的繁华,多了一份宁静。

明万历年间临清运河钞关年征收船料税银八万余两,居全国八大关钞之首。

钞关遗址内一景。

与临清钞关相邻的运河书局旧址。

临清钞关的收入相当可观,明万历年间,年收入已达八万三千多两白银,成为全国钞关中收入最高的关口;明万历二十五年(1597年),临清钞关的税收更是达到了十一万七千多两白银,占整个运河钞关税收的四分之一。

参观临清钞关陈列展览的游客。

临清钞关陈列室一隅。

据载,临清钞关内部设有鼓铸坊,负责铸造钱币。

除了钞关,临清还拥有许多运河遗存。

鳌头矶,位于临清卫运河分叉处,建于明嘉靖年间,存有古建筑一组,周围楼阁环合,是明代北方地区典型的砖木结构建筑群,素有“鳌矶凝秀”之美称。“鳌头矶”三字由明知州马纶题写。当年,鳌头矶是城内最繁华的地方,登临其上,可望“粮艘麋集,帆樯如林”,碧波荡漾,景色绮丽。清末,津浦铁路通车,河运停航,鳌头矶渐失往日风采。

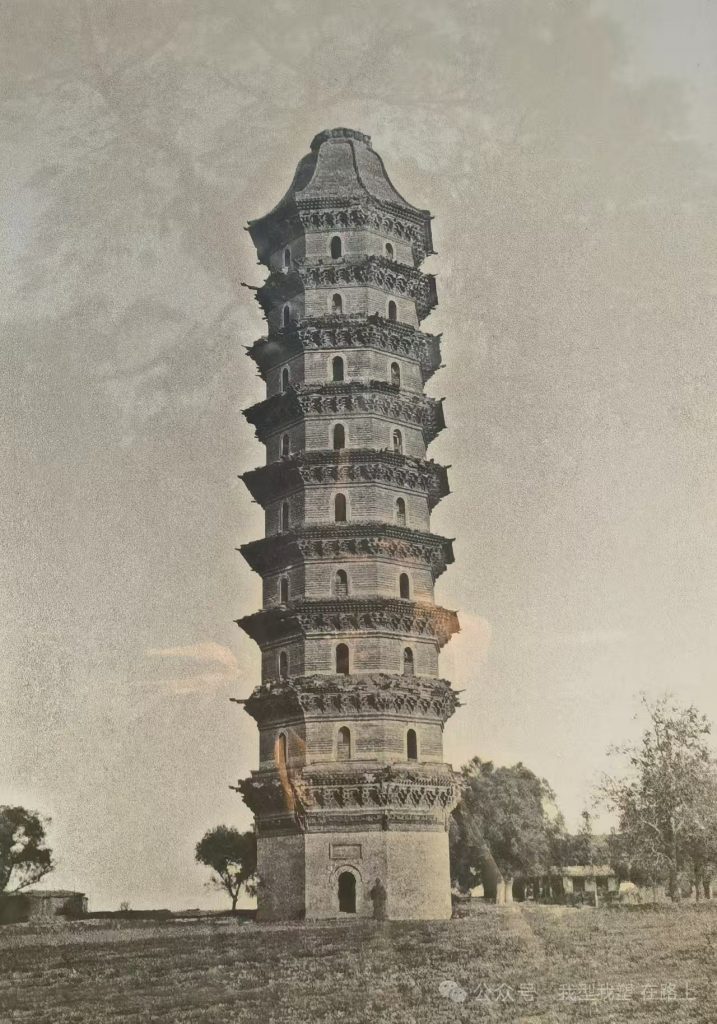

始建于明嘉靖时期的鳌头矶位于新旧运河交汇处,起到防止水流冲刷的作用,为全国重点文物保护单位。在临清城北卫运河东岸,存有一座被誉为大运河四大名塔的舍利塔。其建于明万历三十九年(1611年),为仿木结构的楼阁砖塔,塔平面呈八角形,共9层,通高53.44米。

每当夜晚,漕船驶入临清运河的时候,便可听到永寿寺内的僧人撞钟的声音,故名“塔岸闻钟”。旧时临清舍利塔在永寿寺内,成为临清这座古代国际性商业都市的标志性建筑物。

摄于1928年的临清舍利宝塔(资料图)。

如今的临清舍利宝塔。

说到临清的运河遗存,还有一项可谓是石破天惊,这便是临清贡砖。它有多牛?一句“临清的砖,北京的城”足以概括,够牛吧!

2008年,临清贡砖烧制技艺被公布为国家级非物质文化遗产。

明清两代 “岁征城砖百万”,而当时临清每年的贡砖烧造实际数量应远远超出几百万块的数量。

得益于大运河交通枢纽的形成与漕运的兴盛,明清时期的临清为州,后升为直隶州管辖夏津、武城、邱县、馆陶四县。据考证,临清官窑多分布于这些地方的运河两岸。

康熙时客居临清的江南文士袁启旭曾赋诗吟咏烧砖情形:“秋槐月落银河晓,清渊土里飞枯草。劫灰助尽林泉空,官窑万垛青烟袅。”

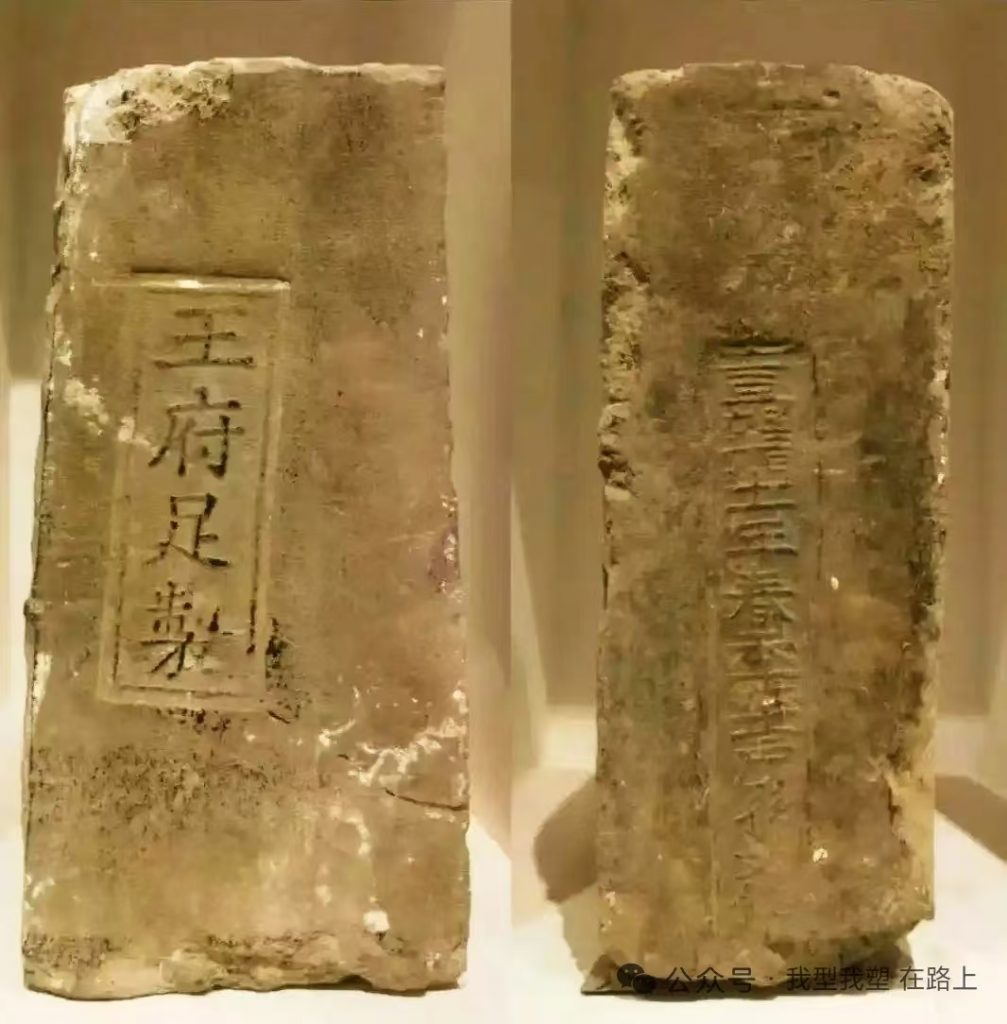

我们看到,北京故宫、天坛、地坛、日坛、月坛、各城门楼、钟鼓楼、文庙、国子监及各个王府的营建,所用的临清贡砖比比皆是。明十三陵、清东陵、清西陵等皇家陵园所用的“寿工砖”也由临清烧造。此外南京中华门城墙、玄武桥,曲阜孔庙等处也相继发现临清贡砖。

北京恭王府博物馆收藏的带铭文的临清贡砖。

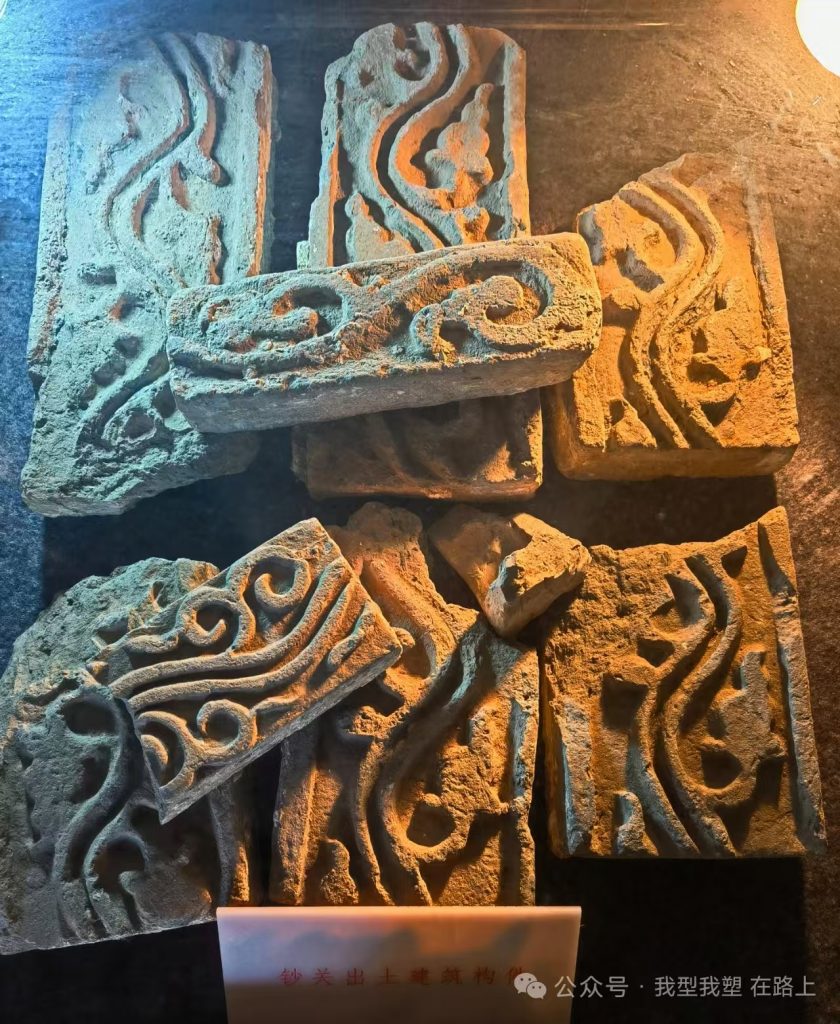

临清钞关遗址出土的建筑构件,代表了“临清砖”的制作工艺。

那么,皇家营建所需贡砖为何要在距京城几百里以外的临清烧造呢?分析起来不外乎有几个因素。

首先,临清当地的运河淤积土质好,俗称“莲花土”,细腻无杂质,沙粘适宜,烧出的砖敲之有声,断之无孔,坚硬茁实,不碱不蚀。其次,当地的烧造工艺技术娴熟、独特;以及烧出的砖品种齐全、色泽纯正、形状规整。再者,临清傍临运河,又是卫所重镇和国家储粮基地,屯兵拥众,贡砖烧成检验后可直接装船解运京师。

这,便是吸引我们在此驻足,潜心游访的“富庶甲齐郡,繁华压两京”之临清小城。

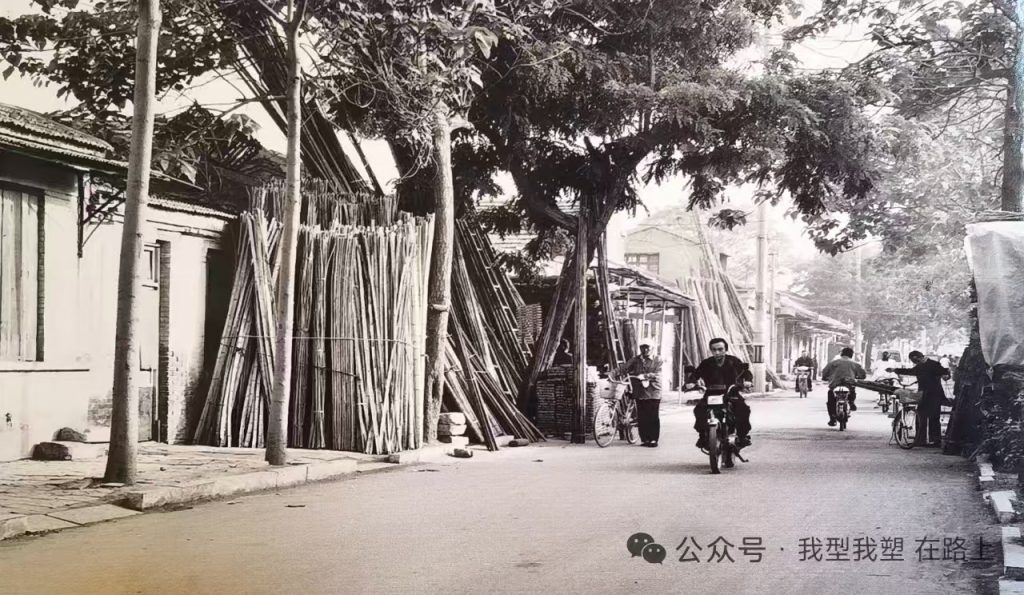

临清竹竿巷(资料图)。

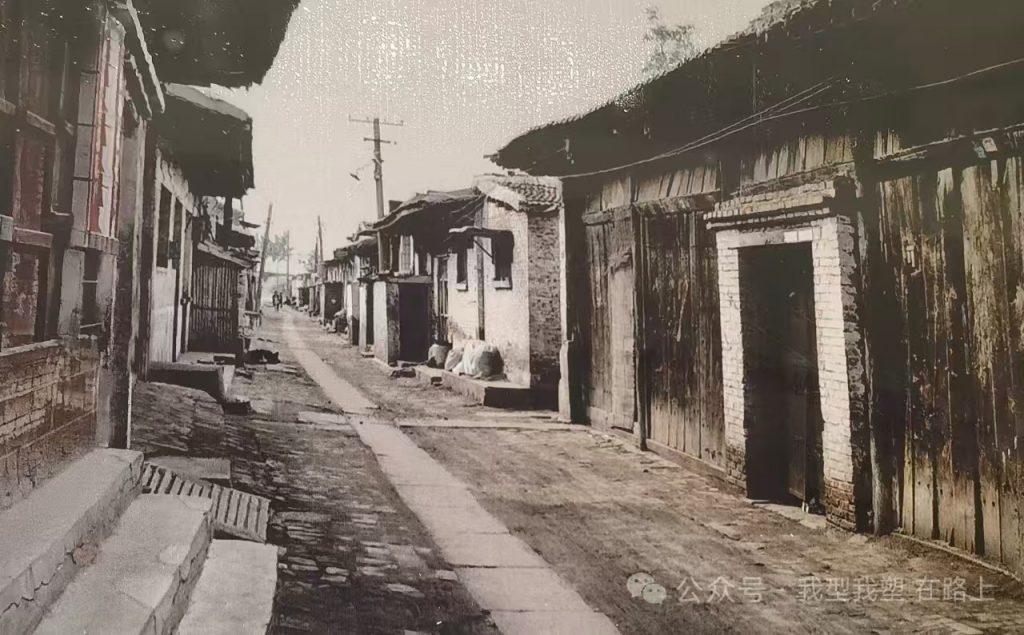

临清锅市街(资料图)。

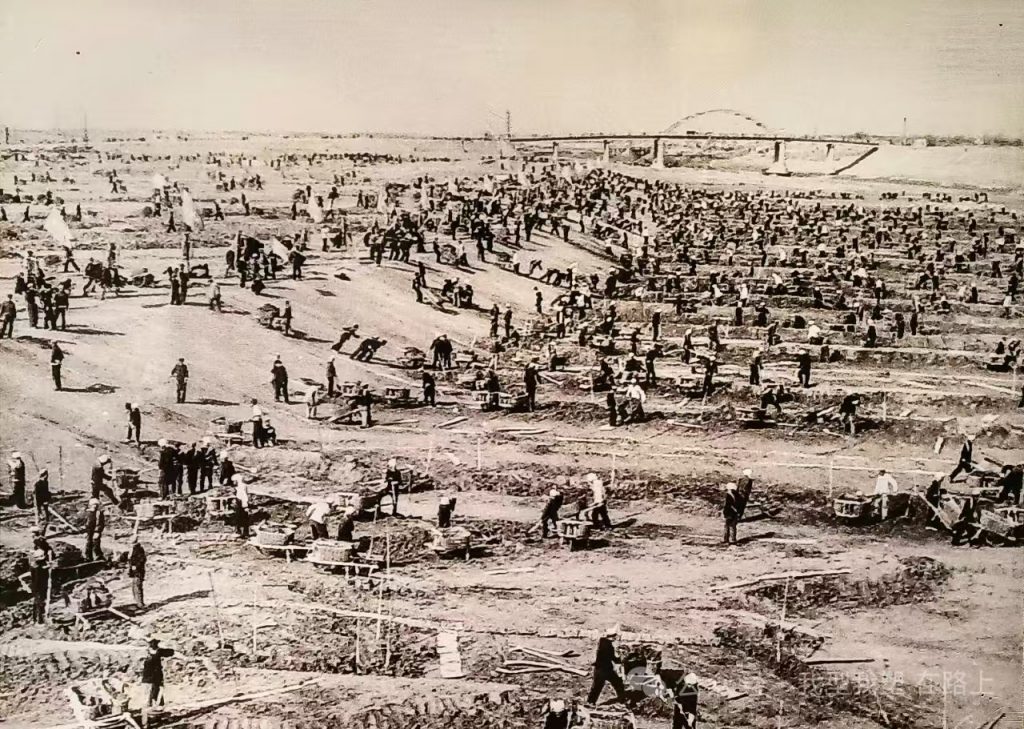

二十世纪七十年代临清疏浚卫运河的场景。

运河边歇息的市民。

经大运河广泛传播的山东快书有着深厚的群众基础,图为中国曲艺家协会等立于临清大众公园里的山东快书艺术大师高元钧塑像。

临清传统名吃什香面,相传清乾隆皇帝南巡途经临清时赐名。