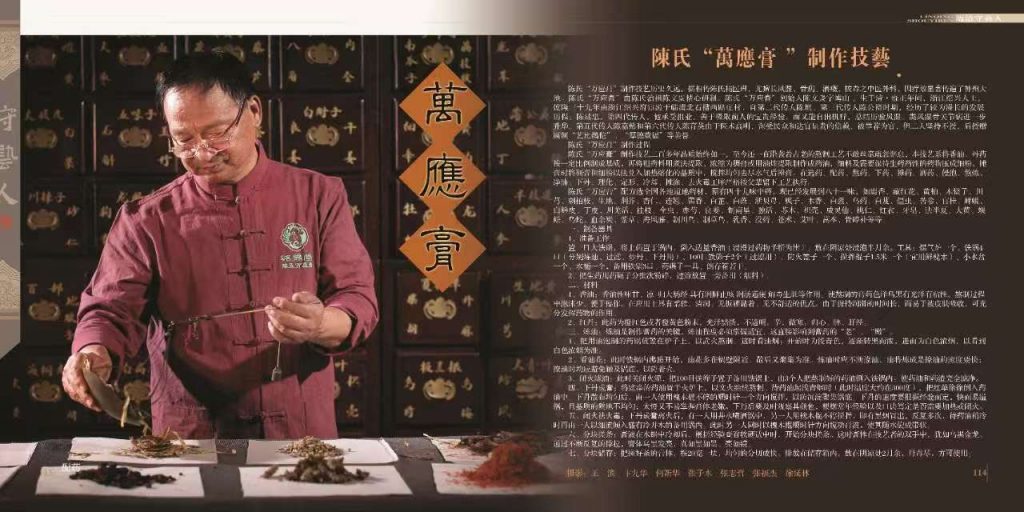

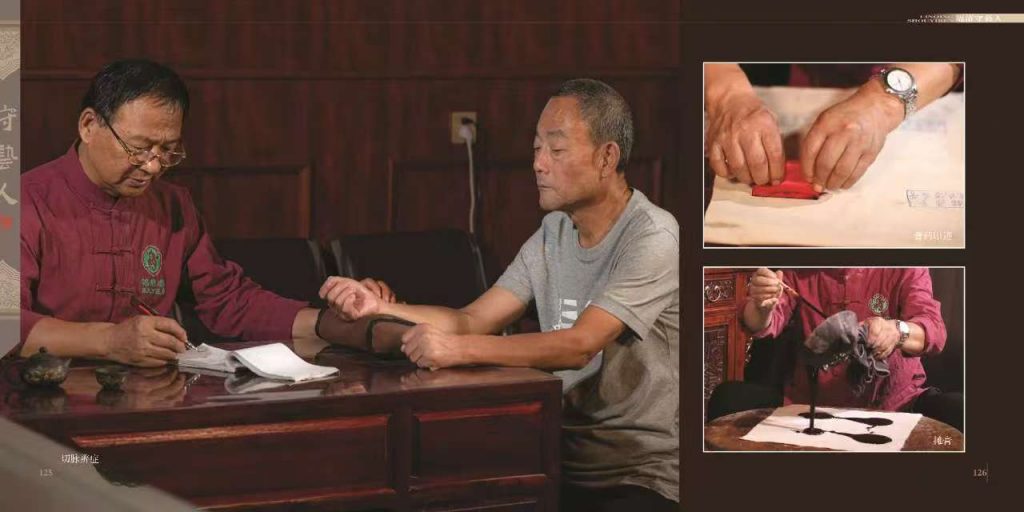

陈氏“万应膏”制作技艺历史久远。据相传陈氏精医理,尤擅长风湿、骨病、消 、拔毒之中医外科,因疗效显著传遍了神州大地。陈氏“万应膏”由陈氏治祖陈文精心研制。

陈氏“万应膏”创始人陈文,字博山 ,生于清·雍正年间,浙江绍兴人士,乾隆三十九年由浙江绍兴府宦游于临清北石槽西路庄村,自第二代传人陈坦、第三代传人陈公裕时期,经历了较为漫长的发展历程。陈廷忠,第四代传人,他承受祖业,善于吸取前人的宝贵经验,而又能自出机杼,总结历验风湿、类风湿骨关节病进一步升华。第五代传人陈嘉铭和第六代传人陈育英由于医术高明,深受民众和达官显贵的信赖,被举荐为官,但二人坚持不授,后授赠匾额“艺比鹊佗”、“厚德载福”等美誉。

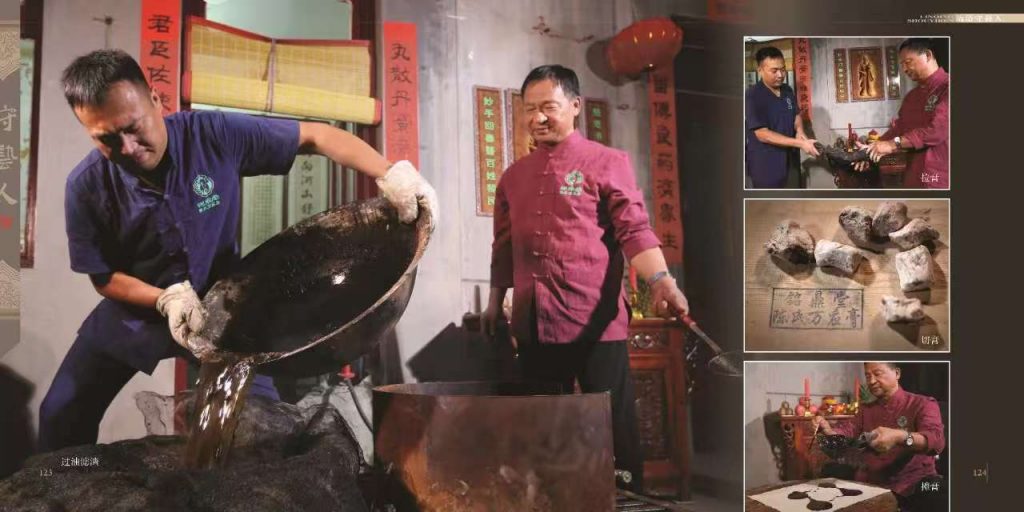

陈氏“万应膏”制作技艺二百多年品质始终如一,至今还一直沿袭着古老的熬制工艺不敢丝毫疏忽懈怠,本技艺系将香油、丹药按一定比例制成基质,再将粗药料用煮法提取、浓缩为稠膏或用油炸提取制作成药油,细料及需要保持生药药性的药物压成细粉,摊膏时将稠膏和细粉以法兑入加热熔化的基质中,搅拌均匀去尽水气后摊膏。在选药、配药、熬药、下药、摊药、磨药、侵泡、熬炼、净油、下丹、理化、定形、冷却、摊涂、去火毒工序严格按父辈留下工艺执行。

陈氏“万应膏”配方选全国各地道地药材,原有四十九味中药,现已经发展到八十一味,如麝香、藏红花、黄柏、木鳖子、川芎、刺柏枝、生地、荆芥、杏仁、连翘、藿香、白芷、白薇、浙贝母、枫子、木香、白蔹、乌药、白芨、僵虫、苦参、官桂、蝉蜕、白鲜皮、丁皮、川羌活、桂枝、全虫、赤芍、良姜、制南星、独活、苏木、枳壳、威灵仙、桃仁、红衣、牙皂、法半夏、大黄、蜈蚣、乌蛇、血余炭、紫草、海风藤、制川乌、制草乌、乳香、没药、苍术、艾叶、蒿本、骨碎补等等。

陈氏“万应膏”制作过程:

一、制备器具

1、准备工作

置一口大铁锅,将上药置于锅内,倒入适量香油(浸漫过药物半指为佳)。放在阴凉处浸泡半月余。工具:煤气炉一个、铁锅4口(分别炼油、过滤、炒丹、下丹用)、100目铁筛子2个(过滤用)、防火盖子一个、搅拌棍子1.5米一个(宜用鲜槐木)、小水盆一个、水桶一个,备用铁锅3口、药碾子一具、储存箱若干。

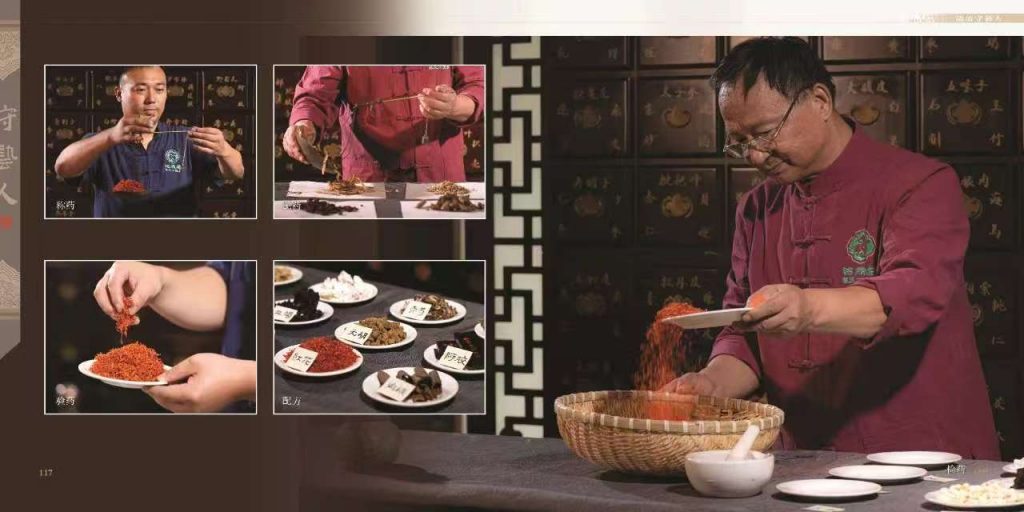

2、把生药用药碾子分批次粉碎,过筛放置一旁备用(细料)。

二、材料

1、香油:香油性味甘、凉 归大肠经 具有润肺止咳 润肠通便 解毒生肌等作用。使熬制的膏药色泽乌黑有光泽有粘性。熬制过程中泡沫少,便于操作。在应用上具有柔软、清润、无扳硬黏着、无不舒适的优点。由于保持润滑的时间长,而易于被皮肤吸收,可充分发挥药物的作用。

2、红丹:此药为橙红色或者橙黄色粉末,光泽黯淡,不透明。辛,微寒。归心、脾、肝经。

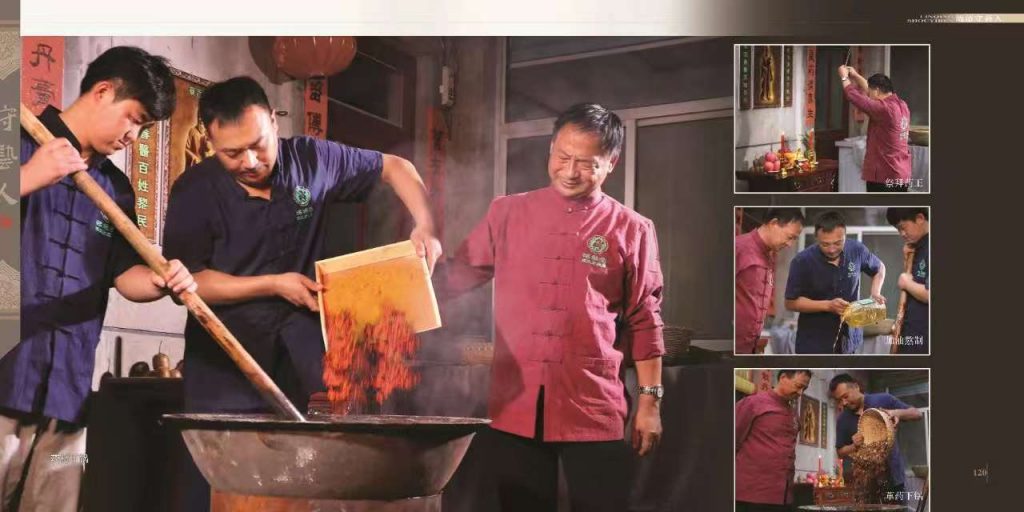

三、炼油:炼油是制作膏药的关键,炼油程度必须掌握适宜,这直接影响到膏药的“老”、“嫩”。

1、把用油泡制的药锅放置在炉子上,以武火熬制。这时看油烟;开始时为浅青色,逐渐转黑而浓,进而为白色浓烟,以看到白色浓烟为准。

2、看油花:此时铁锅内沸腾开始,油花多在锅壁附近,散后又聚集为准。炼油时应不断撩油,油将炼成是撩油的速度要快;撩油时均应避免触及锅底,以防着火。

3、闭火滤油:此时关闭火源,把100目铁筛子置于备用铁锅上,由3个人把熬制好的药油倒入铁锅内。使药油和药渣完全滤净。

四、下丹成膏:将滤净的药油置于火炉上,以文火继续熬制。待药油起浅青烟时(此时温度大约在300度),把红单徐徐倒入药油中。下丹散布均匀后,由一人使用槐木棍不停的顺时针一个方向搅拌,以防沉淀聚集锅底。下丹的速度要根据经验而定,快而易溢锅,且基质的质地不均匀;太慢又不易掌握膏体老嫩。下丹后要及时观察其颜色,根据常年经验以及口诀笃定是否需要加热或闭火。

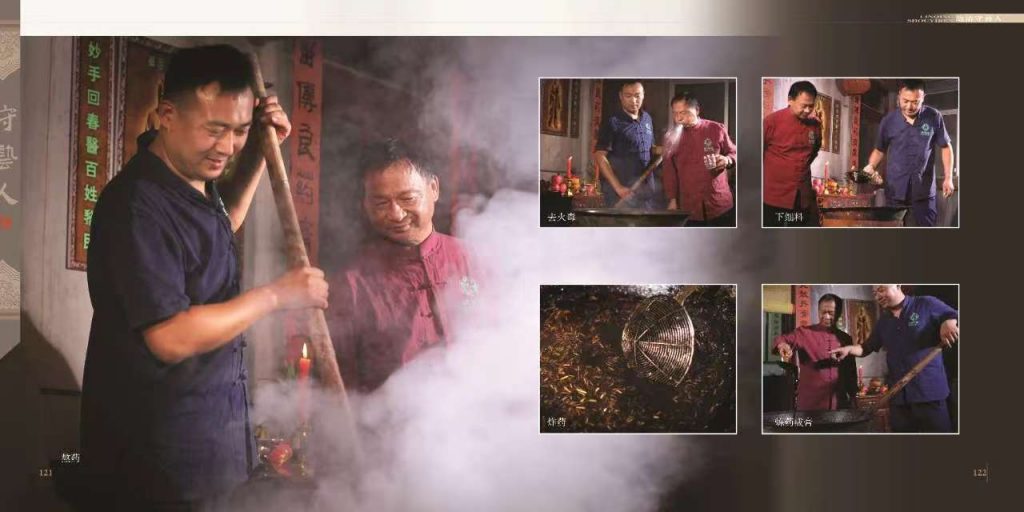

五、闭火祛火毒:下丹成膏离火后,有一人用井水喷洒锅中,另一人用槐木棍不停搅拌,即有黑烟冒出,反复多次,待药油稍冷时再由一人以细流倾入盛有冷井水的备用锅内。此时另一人同时以槐木棍顺时针方向搅动膏液,使其随水旋成带状。

六、分块搓条:膏液在水锅中冷却后,根据经验查看软硬适中时,开始分块搓条。这时膏体在技艺者的双手中,犹如乌黑金龙。通过不断反复的撑拉,膏体乌黑发亮,真如黑如墨、亮如镜。

七、分块储存:把搓好条的膏体,按20克一块,均匀的分切成快,排放在储存箱内,放在阴凉处2月余,丹毒尽,方可使用。

摄影:王 滨 卞九华 何新华 张子水 张志哲 张福杰 徐延林文字:柴鑫 孙秀峰

【免责声明:我们致力于公益宣传,无任何商业用途。我们尊重原创,也注重分享。《临清守艺人》版权归原作者所有,如用作他途,请于原制作团队联系。转载请注明来源】