2019年7月,国家通过《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,从国家战略的高度推动文化资源保护传承利用。

作为大运河流经的省份之一,山东着力推动大运河文化带建设。《山东画报》开辟此系列选题报道,意在展现运河的人文故事和新风貌。

此系列选题报道每一期撷取运河流经之地的历史遗迹、两岸风土人情等,以点带面,展示美丽运河文化带。

从高空俯瞰,“人”字形的运河穿过临清,像根大动脉,千百年来为临清输送着养分,涵养着芳华。临清因水而起,因运河而兴,因傍古清河而得名。临清最早的运河叫“白沟”,隋炀帝开凿永济渠并联通济渠、邗沟,临清因此渐为苏兴之壤,元代疏浚、开凿会通河,使临清迅速繁荣。

明清时期,临清已发展成为军事重地、漕运咽喉、商业都会。这里车船辐辏,商贾云集,志士贤达荟萃,货物盈市,景德镇的瓷器,辽东的毛皮,河南的牲畜,江浙的茶叶,天津的秫米……这些商品顺着运河汇聚在临清,又从这里分散到全国各地。造船厂、铸钱局、贡砖窑等都在临清兴建,被誉为东南大都会,乾隆曾感慨“临清傍运河,富庶甲齐郡”。曾经的繁华和富庶,给临清打上了深深的运河文化烙印。

运河留胜迹

2014年6月22日,中国大运河成功列入《世界遗产名录》,临清市因此成为拥有世界文化遗产的城市。临清大运河遗产包括大运河河道,即会通河临清段,以及运河钞关。

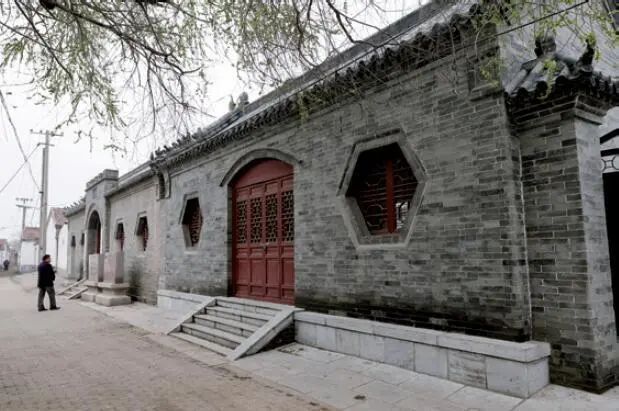

列入大运河遗产的是城区河段,分为两段:北道为元运河,南道为小运河,总长8公里。元运河,东起鳌头矶,西至临清闸入卫处,全长1.2公里。此河段建有隘船闸、会通闸、临清闸,它们管控运河蓄泄、启闭船闸,确保船只畅通无阻。此外,此河段还建有鳌背桥、永济桥、月径桥,它们沟通两岸商贸往来,堪称交通枢纽。目前,此河段是大运河现存最完整的元代河道,仍保留着最原始的运河风貌,留存着各个历史时期的文化印记。

紫禁城上有临清

临清,地处山东、河北、河南三省交界处,是山东西北门户,运河穿城而过,临清繁华一时,季羡林先生这样描述家乡当年盛况:“文人学子、达官贵人、贩夫走卒、赶考举子,只要从南方进京,几乎无不通过临清。

遥想当年舟舶星聚,帆影云展;市尘扑地,歌吹沸天;车水马龙,商贾联翩。景象何等繁华动人!”贡砖,又为临清锦上添花。

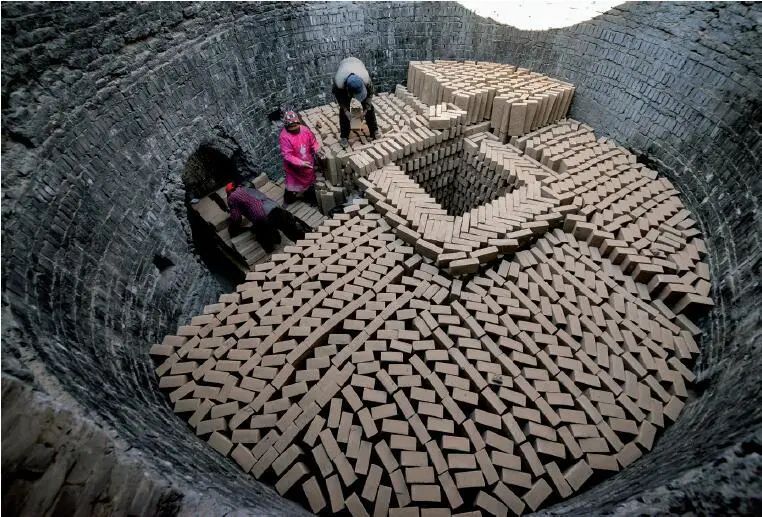

在临清流传着这样的歌谣:“临清的砖,北京的墙,相隔八百里,漕运六百年,紫禁城上有临清。”临清的官窑鼎盛一时,曾经“万垛青烟袅”。临清的贡砖因质地坚硬,叩之有金石声,因此被作为贡砖运往北京,用来砌墙建造宫殿等。因为各种原因,砖窑也曾一度火尽灰冷。随着国家对运河文化的重视,临清贡砖砖窑枯木逢春,迎来了新的发展契机。冷清多年的砖窑,重新点燃,也点燃了临清贡砖复兴的希望。

河岸上的托板豆腐

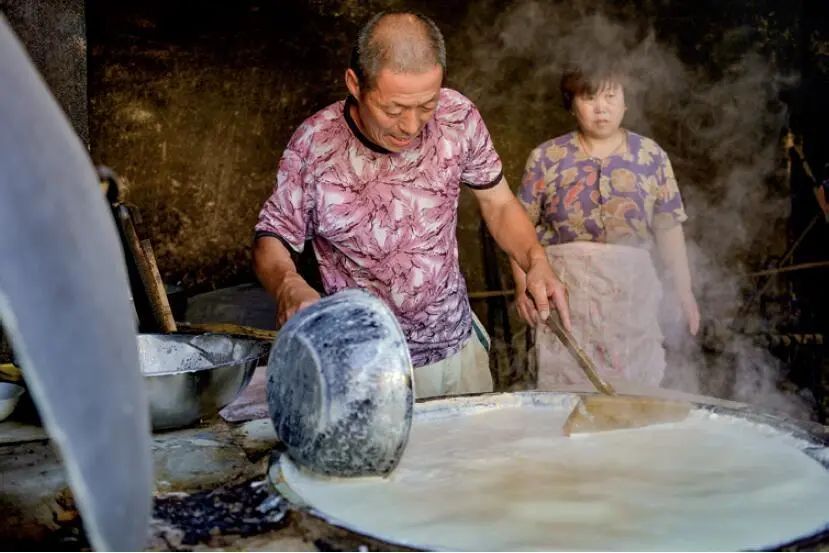

临清因京杭大运河而兴盛,明清两代繁华至鼎盛。当时往来临清的客商首先要品尝临清名吃,最为流行的就是“托板豆腐”。

无论早晚,临清大街小巷都会看到卖豆腐的,他们有的推着手推车,有的骑着三轮车,走街串巷,拖着抑扬顿挫的声调吆喝着。车架上放着一个大木盒,里面是白布包裹着的颤悠悠、水汪汪、热腾腾的水豆腐。

把豆腐放在小板子上,随便切几刀,就可以吃了。街头巷尾随处可见手捧托板,撅着屁股吃豆腐的场景,因此托板豆腐又叫“撅腚豆腐”。

南门大队周海洲夫妇制作豆腐近四十年,他们使用上等的黄豆,采用传统工艺,经脱皮、水泡、磨成汁,用布滤出豆浆,大锅烧煮,卤水点制,质地细嫩柔滑,堪称一绝。天天顾客盈门,供不应求。