征 服 临 清 塔

临清的少年显示自己胆量和勇气的另一个标志行为是敢不敢攀登“临清塔”。下面是临清政务网页上关于舍利宝塔的介绍:

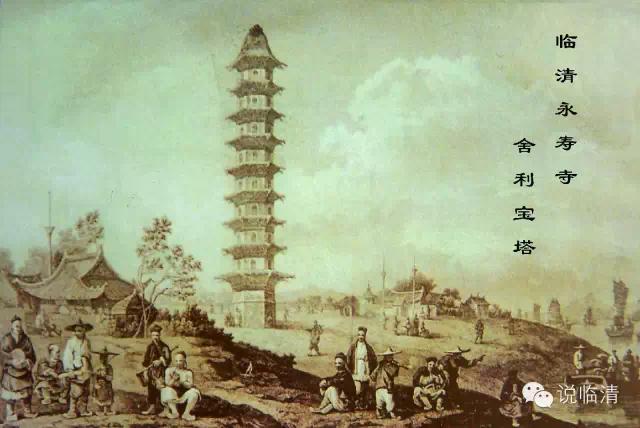

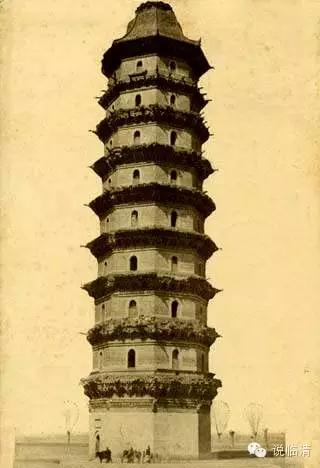

“舍利宝塔耸立在城北大运河东岸,雄浑高峻,巍峨壮观。舍利宝塔是全国重点文物保护单位。它与通州的燃灯塔、杭州的六和塔、镇江的文峰塔并称“运河四大名塔”。此塔建于明万历三十九年(1611年),塔高61米,九级八面,楼阁式,通体近垂直,仿木结构,刹顶呈将军盔形,属省内仅见,基座八面,每面长4.9米,底面积为 186平方米,其空间面积可达7000立方米,外檐砖木结构,檐下为陶质仿木出挑斗拱,转角斗拱下垂陶质莲花垂柱,斗拱下部镶嵌陶质“阿弥陀佛”四字。门媚上镌刻“舍利宝塔”四字。进入塔室,各层辟有转角形石质梯道,可迂回逐层攀登至顶层。各层为穹隆顶,顶上施龙骨架,地面平托金丝楠木楼板平面铺青砖,每层辟八门,四明四暗。各层塔心室内皆有刻石,画像镶嵌壁上,宝塔中心部位原有金丝楠木通天柱,上至塔刹下直落地宫,以承托每层平面负荷,此作法当属宋代遗风。”

这座舍利宝塔通常被称做“临清塔”,九层六十多米高。历经了近四百年的风雨,它的第三层和第五层的台面已在战乱中坍塌毁坏。要想攀上顶层,经过三层和五层时,必须从塔身的外面侧身蹭过去才行。塔身外面的砖檐宽不到二尺,第五层离地四十多米。那么高的去处没有任何可以依扶的东西,的确考验人的胆量。

攀登“临清塔”的壮举,我也是在十二岁那年完成的。

跟随我一块儿去的,有我同院的伙伴老民和张柱,他们的岁数比我小,都还不到十岁。去“临清塔”沿卫河东岸的大堤北行数华里,饥饿的年代,没有游人,更没有守卫和收取门票的人。塔门洞开,随意观瞻攀爬。四百多年间不知道有多少人曾经登临其上,游人的双足,把登塔的台阶磨出了两条寸余深浅,光滑圆润的沟;由长方型青砖铺就的地面被历代先人的鞋底磨去了几乎两层,和最初的地面相比,已经是崎岖的深坑。

我带老民和张柱登到三层,二人就不敢继续。我一个人壮胆从第三层的窗口爬到墙外,沿砖檐围绕塔身侧行半圈,再从另一窗口进入塔内,方是去第四层的台阶。第五层也是这样的路径,只是因为离地更高,便感觉墙外的砖檐更窄,低头朝下观望,双腿就有些打颤,赶紧弯曲了双腿,眼睛也不再旁顾,仅盯住了脚下的砖块,侧着身子,后背紧贴着墙,一寸寸地挪动了许久,才到达了通往第六层石阶的窗口。从这里去最高的第八层,除了石阶洞里黑暗,其他都畅顺无阻。站在第八层朝南的窗口往下面看,老民和张柱已经回到塔的外面,正仰面寻找我的身影。我朝他们挥了挥手,二人可着嗓子呼喊一声,表示空悬了良久的心脏,回落到自己的胸腔。

临清周围是一望无际的大平原,地势基本没有起伏,“临清塔”的顶层无疑是方圆百里的制高点,站在上面远眺,绿色的田野,黄色的“大西河”。我那时虽然还不知道北宋范老先生曾经使用过“心旷神怡”这个词语,却也完全和他登临“岳阳楼”时有着相同的感觉。

“临清塔”上,安置了一个三十多米长,一米多高,由三角钢焊接的铁架子,两端从第八层东西两个窗口伸出塔外,那是用来做跳伞训练比赛的。跳伞铁架大概是“大跃进”时的产物,也算是古物今用。我四肢并用象跳伞运动员那样攀上伸出西面的铁架,爬了数米,人完全悬了在空中,定了定神,双脚站稳,决定做一件快意的事情:松紧带的裤子退下一点,小鸡鸡里的水就畅快地流了下去。我本想用些气力,把排泄从临清的最高处撒向卫运河里,“临清塔”距离“大西河”的河床,有几十米,即便我长成张飞李逵那样的汉子,也不可能拉撒那么远。南风把些许液体吹散开来,变成若干水滴,最终飘到了塔北面的荒草上。

原路返回的时候,我怀着征服者的惬意,心里也不再那么胆怯。回到地面,我鼓动两个小伙伴也象我一样“勇敢”一次。结果只有张柱一人随我再次攀登到顶层。而表现最差的老民比张柱还大一岁。成年以后,张柱工作生活的能力都比老民强许多,可见男人有必要从小就锻炼培养自己的胆量。

临清周围流传着一个关于“临清塔”的传说:如果有七个姓齐,年龄又都是七十岁的老头,同时骑着黑色的毛驴走到“临清塔”下,“临清塔”就会轰然倒下。还有人添枝加叶地补充说:七头黑色的毛驴必须都是白色的蹄子。辛亏从来没有人召集过这么年迈,装备又这样奇特的恐怖分子,不然的话,古运河旁早就没有了“临清塔”这么好的一道风景。大概白色蹄子的黑毛驴,的确不容易寻找。

南怀沙先生作品。