《明会典》中的五大水次仓,其中两处在山东

古人说“粮仓满,天下安”,就是说,丰收后总是不忘先存满粮仓,以防荒年。因此,中国古代建设了大批官仓、义仓等。

在各种粮仓中,有一种比较特殊的叫作水次仓。水次仓是建在水边或码头边上的粮仓。明代运河山东段沿岸就建了多处水次仓,其中比较有名的有济宁仓、德州仓、临清仓等。水次仓还是漕粮的重要中转地。

在河流沿岸建设的粮仓

水次仓又称中转仓、转输仓,其主要功能是存储、转运漕粮,同时还兼具丰歉赈济等功能。

早在秦汉时期,朝廷每年通过黄河等河道由山东、河南转运大批粮食供应京师,于是有了漕运制度。其后,水次仓得到进一步发展,至明代达到鼎盛。

隋唐时期,都城建在北方,而经济重心和重要粮食产地却在江南,就开始形成南漕北运的格局,到了北宋也是如此。

元代建都北京后,原来的运道已经不能适应需求,就在山东境内开凿会通河,以通漕运。明清两代都很注重保障会通河的畅通,每年有数百万担粮食由此运往京城。

由此可见,漕运对朝廷来说是多么重要,山东作为南漕北运主要通道,朝廷在此建立了征收、运输、储存漕粮的机构,尤其是建设了一些重要的水次仓。

明代永乐十九年,朱棣迁都北京后,粮食的供给需求更加迫切。据《明会典》记载:“国朝自永乐定都于北,军国之需,皆仰给东南”,发展漕运为当时的大计。

山东由于地处京畿要道,是漕运必经之地。但是,当时山东境内的会通河,由于元末战争破坏及黄河淤塞,运道无法畅通。为疏通会通河,早在明代永乐九年,朝廷就开始开展疏浚工程,由工部尚书宋礼总领其事,征发济南、青州、兖州、东昌、登州、莱州民夫16万人,徐州、应天、镇江等府民丁、军卒十余万。花了半年时间,疏通了从济宁到临清的385里会通河道。疏通后的会通河“深一丈三尺,广三丈二尺”,同时从济宁到临清建设了15座闸,以节制水源,保持运道通畅无阻。山东运河的通航能力大大加强,每年通过漕船上万艘,漕粮数百万石。

当时,朝廷在六个省征收漕粮,其中,南直隶(今江苏、安徽)、浙江、江西、湖广(今湖南、湖北)的粮食称“南粮”,山东、河南二省的称为“北粮”。南粮主要征收粳米、糯米,北粮则征收麦豆、粟米。据《明会典》载,各地在交漕粮之前,要在当地拣选“干圆洁净”者为样米,交户部验收后,转发至各地粮仓,粮户将所交粮食与样米“比对相同,方许交纳”。

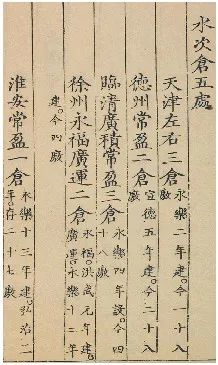

为便于漕粮存储与转运,明代在运河沿岸线修建了多处水次仓,“迨会通河成,始设仓于徐州、淮安、德州,而临清因洪武之旧,并天津仓凡五,谓之水次仓,以资转运”,其中山东运河沿岸著名的水次仓有临清仓、德州仓和济宁仓成为漕粮重要中转地。

临清位于会通河最北端,北连德州、南接聊城,是运河重镇。早在明太祖洪武三年,就设临清、临濠二仓以供转运。洪武二十四年在此储粮达十六万石,以供给训练骑兵。

临清水次仓开始时叫广积仓,有敖七十二座,房七百二十间。永乐年间则设广积分敖十座,共一百间,这时才开始设仓并叫临清仓。据《临清州志》记载,临清水次仓“曰广积、曰临清,廒八十一连,连十间,曰常盈廒二百间。”

临清建水次仓后,成为“漕挽之咽喉,舟车水陆之冲”。据记载,永乐十三年,“原坐太仓岁粮、苏州并山东兖州送济宁仓,河南、山东送临清仓,各交收。”

明中期以后,临清建有三座水次仓,即广积仓、临清仓,俗称大仓,“寄留备缓急之虞,补缺够京通之数,时给续挽牵之食”,是储存北运漕粮的粮仓;还有常盈仓,俗称小仓,“乃有司卫所官吏军旗暨养济月粮米也”,是供应地方官吏月俸的粮仓。景泰初年,临清筑成砖城,三座粮仓均在城内,大约占了全城四分之一的面积。

文献上记载了临清仓的建筑结构与布局。永乐十三年,朝廷在临清城西北角设户部督饷,分司管理临清仓。临清仓三仓相连,建于运河东岸。仓院内由10间库房连在一起,称为“一连”。大仓共有81连,小仓也有20连。每连都有编号,以博、厚、高、明、悠、久、智、仁、圣、义、中、和等为名。

明宣宗宣德四年,朝廷曾令应天、常州、镇江、淮安、扬州、凤阳、太州、滁州、和州、徐州民众运粮二百二十万石到临清仓,然后由官军接送北京、通州。这种由各地民众运送漕粮到水次仓,然后由官军到各水次仓支粮运往京师的办法称为“支运法”。由于宣德年间临清仓需要存储的粮食很多,所以“益增修京、通、淮、徐等仓,拓临清仓度可容三百万石”。当时全国每年经运河北上的漕粮总数才有四百万石,而临清一仓储粮就达三百万石,可见临清仓规模有多庞大。