“五鬼闹判”是流传于临清城区的一种面具舞蹈,是以古代传说的神话故事为内容的大型民间舞蹈。五鬼闹判”是明代沿运河从江南南通一带传播而来的,以民间神话传说中钟馗为内容的民间社火。现已收入《中国民间舞蹈集成•山东卷》,被载入艺术史册。

壹 历史渊源

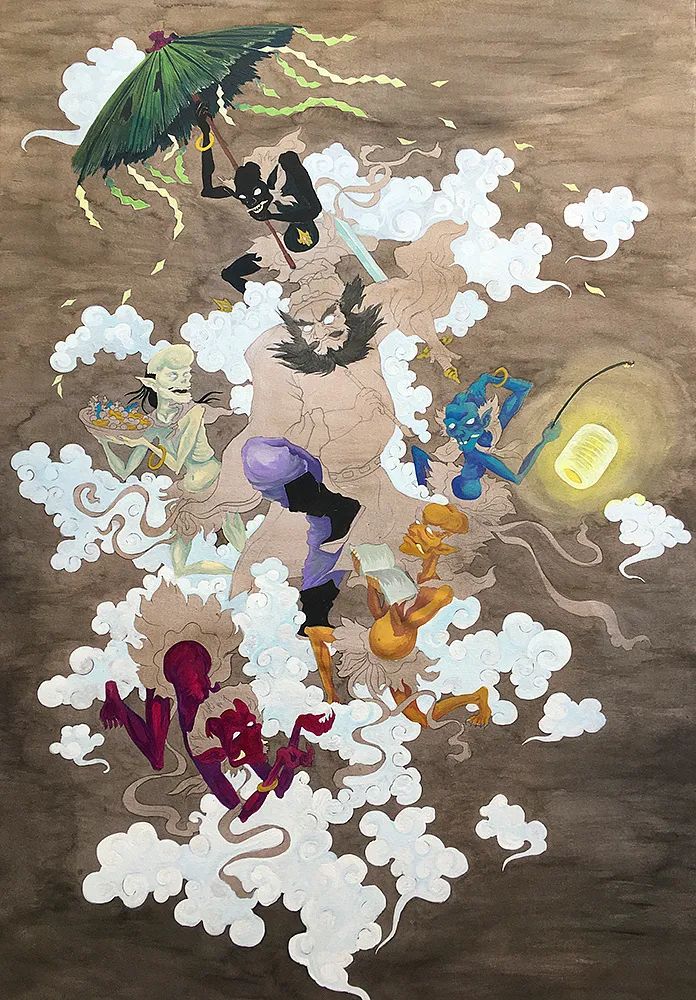

五鬼闹判舞是流传于临清城区的一种面具舞蹈,是以民间神话传说中钟馗为内容的民间社火,是明代沿运河从江南南通一带传播而来的,距今已有五六百年的历史。“五鬼闹判”中的“判”即传说中的镇鬼之神钟馗,“五鬼”即手执琴、棋、书、画以及撑伞的蝙蝠鬼。五鬼闹判舞借鬼喻理、伸张正义。

“五鬼闹判”一语最早见于明代施耐庵小说《水浒传》。这种面具舞蹈是明代沿运河从江南南通一带传播到临清的,它是以民间神话传说中钟馗为内容的民间社火,也是以古代传说的神话故事为内容的大型民间舞蹈。

明万历年刻本《梼杌闲评》一书中对临清的五鬼闹判舞也有记载。由此可知,民舞“五鬼闹判”在临清地面上的出现至少有五六百年的历史了。经过几十代艺人的相演相嬗,表现内容不断丰富,演艺日趋精湛,成为鲁西地区民间舞蹈一枝奇葩。多年前,五鬼闹判舞每逢正月十五前后,在临清城区公园、广场上演出,吸引众多市民前去观赏。

贰 基本特点

“五鬼闹判”的角色由阴曹地府的阎罗判官钟馗撑伞鬼及手执琴、棋、书、画五个小鬼组成。演出时,在锣鼓伴奏下众小鬼欢腾跳跃。忽而虎跳、滚毛、蛮子、旋子;忽而蝎子爬、车轮跟头、狮子滚绣球;忽而鲤鱼打挺、屎克郎滚蛋、叠罗汉,窜挪腾跳、潇洒大方,以稔熟的舞蹈语汇配以各种图形的变换,使其整个场面生气勃勃、情趣盎然。

这时,判官在转伞伴舞下,手执笏板,舒展阔袖与众小鬼打逗嬉闹,时而抚琴聆曲、时而凝目观画,时而举盘品棋、时而捋髯审书,鬼、判配合默契、形神入微、维妙维肖、妙趣横生。

叁 传承与发展

五鬼闹判舞流传于临清城区一带,箍桶巷街、前关街、吉士口街、福德街等都成立了“判子会”,每逢喜庆节日或祭神节日上街演出,“五鬼闹判”借鬼喻理、伸张正义、鞭挞邪恶,几百年来,深受劳动人民喜爱和拥戴,已收入《中国民间舞蹈集成·山东卷》,被载入艺术史册。

1987年,“山东省民间舞蹈抢救小组”来到临清,对此民舞进行实地考察,并全部录像。这种民间舞蹈技术含量较高,很多涉及武打高难度的动作。目前“五鬼闹判”已被列入聊城市第一批市级非物质文化遗产项目名录。