生活在黄河冲积平原上的临清人,秉承着孔孟之乡的生存理念,总是把给后来人留下什么,作为自己行动的出发点和落脚点。哪怕是最简单的家常菜的做法,也是力求有滋有味,可口可心。我们临清市民日常生活中那种家常菜,有着明显的地方特色–包容、互鉴、节俭、上口。

临清的家常饭菜,通常以馍馍、小米面窝窝、玉米面窝窝、杂粮窝窝为主食,间或也有大米干饭、高粱米楂子饭等外来饭食的介入。而且,多数人家的生活。坚持做到每顿必有汤水,光这汤水一项,就包括了汤、粥、羹、汁、卤等几十种。也是民以食为天,虽说寻常百姓家经济条件一般都不富庶,这并不妨碍他们舌尖上的享受与味蕾的追求。纵然是当地生产的菜蔬,哪怕是野菜,一到了临清人的手里,也是弯腰摘来,佐以葱、蒜、姜、花椒、大料等辅料,趁鲜烹调,虽云家常菜,实则是味道可口,鲜美至极。故而临清人对自己的烹调手艺也是十分自负和自豪的。常常听到有人说,大运河把天南地北的手艺都集中到咱这来了,只要把庄稼地里生产出来的东西往咱临清人手里一放,立马就变成美味佳肴。那些大官大臣,地位再显赫,钱再多,吃不上第一口,咱这蔬菜粮食,可是自己想什么时候吃就什么时候采摘,这才叫新鲜呢。

相传,有一年春天,乾隆帝微服私访,走到临清地界,想了解一下百娃的膳食情况,就来到一个村庄,走进一户农家。正赶上家庭主妇准备午餐,就对这位妇道人家说,久闻临清女子心灵手巧,尤其善于下厨做饭。今逢大灾之年,许多人家缺油少盐,能否做一道“无油自来香”的菜肴,让我见一见临清人的手艺?那女人稍加沉思说,客官请稍等,一会就行。说罢,走到院子里,从香椿树上摘下一把嫩叶,走进厨房用开水一焯,那叶子愈加绿得新鲜。女子将那叶子切了,撒上一些椒盐,便端上来让客人品尝。那乾隆帝身居庙堂之高,天天玉盘珍馐,哪里吃过这等饭食?没想到,夹起一筷朝嘴边一送,一种天然的清香立即传遍全身,越嚼越香的感觉搅动着初尝新鲜的味蕾,爽口的滋味让客人连连击节称快,便问:这是什么菜呀?主妇回答:是俺们家院子里的香椿,俺们这里的人都把这道菜叫“春回大地”呢。

“哦,好,好。菜好,名字也好,春回大地,多好的名字呀。”乾隆帝高兴地说。从那以后,临清的香椿便有了一个极为好听的名称:春回大地。

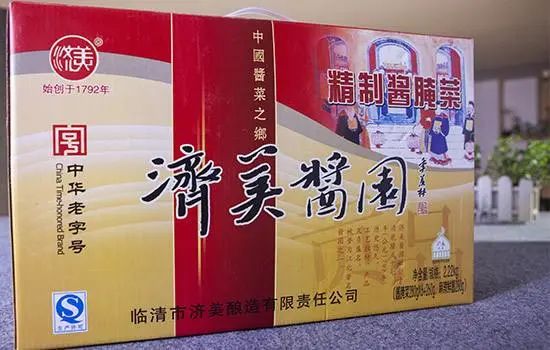

类似这样的菜肴,在临清县的家常菜里面还有菜蟒、金钱合子、油盐卷、韭菜茄子、西瓜豆豉等上百种。说到临清的菜肴,就不能不说大运河。原来,这大运河与临清人的衣食住行似须臾不能分离。历史上,中国政府一直对盐业实行专卖,到1903年,清政府的盐法还有“贩卖私盐一斤以上者斩”的条文。缺油少盐成了劳苦大众一大心事。作为运河码头的临清,经常有朝廷的盐运船只停靠装卸,总免不了有打扫船舱和盐业仓库清扫仓底之类的食盐上岸。不少商人正是看中了这一机会,纷纷办起了酱菜园。到清末时节,临清仍有较大的酱菜园三十多家,以济美酱园、茂盛酱园、远芳酱园、远香斋酱园、溢香斋酱园、斯美斋酱园、延香斋酱园、恒兴隆酱园为代表的小菜作坊遍布城乡。这些作坊的创始人,伴随着大运河漕运发展的步伐来自四面八方,既带来了各地在小菜制作方面的各种技术和秘方,也促进了相互之间的交流与提高。以济美酱园的创始人汪永椿为例,他原是安徽歙县洪琴村人,乾隆五十二年(1787年)来临清创办济美酱园。后来,把这门手艺传给了他的后人,先后有汪昌煦、汪和廷、汪俊銮、汪德涵、汪光荣等人担任过酱园的掌柜,到 1997 年,已经传到第七代。茂盛酱园的创始人沈聿基,是淄博沈家河村人,早年在临清开绸缎店,到光绪年间,始创茂盛酱园,经过一百多年的打拼,这家酱菜园已发展成具有三个分号的酱菜公司。这些听起来土里土气的家常菜,却缔造了一方水土的名气。如今,岁月留下来的,除了那条依旧流水潺潺的运河,能够在人们的记忆和谈资中留下一些美好印象的,并且继续着它们的芳香与爽口的,就好这些老百姓的家常菜了。

除了酱菜,临清的豆腐也是远近闻名。因为有了豆腐,所以在多的街巷中,便有了豆腐巷,豆腐巷经营豆腐的人家多了,便有了竞争催促出来的以质取胜和以新引人。当年在豆腐巷这条街上,有几十家豆作坊,加工的豆腐也有水豆腐、干豆腐、豆腐脑、老豆腐、豆腐皮、豆浆等几十种。据临清人说,他们的豆腐,城西的是淮南王刘安时候的技术,点豆得离不开石膏。所以,至今,不管你有多少新技术新办法,我还是我行我素,依照老辈人的传授,挑选上好的黄豆,水泡、豆浆、滤豆浆、熬豆浆,点卤,一个步骤都不能少。尤其这点卤的环节,那可是大有讲究,豆肉的口味、豆腐的质量,全在这点卤的手艺上。将熬制好的豆浆,按比例兑入适量卤水,便之凝固成豆花,然后将豆花舀入模具,挤压成型,就大功告成了。如果不想吃豆腐而要吃豆腐脑,那就在熬好的豆浆中搅拌一定数量的石膏,就可以吃到圆润可口的豆腐脑了。

临清人做豆腐,一般是十五斤黄豆,一斤卤水,中间挑出一两张豆腐皮。为了贯彻执行国家食品安全法,近年来临清豆腐不再使用小碱卤水。豆腐已成为寻常百姓家必不可少的家常菜。你只要到临清走一走,就会看到那道以吃豆腐为景的风景线。一天到晚,大街小巷有不少推车担担卖豆腐的人被人们围拢着。水豆腐是临清百姓最喜欢的一道美味。吃水豆腐也是有些讲究的。卖豆腐的人把豆腐盛在一块类似古时候朝廷大员上朝使的笏板上,递到卖主的手里那买主便翘起脚跟,吸溜吸溜地将豆腐慢慢吞下。那份自得其乐,不是身在其中,是体会不到的。尤其是旭日初升的早晨,街头巷尾随处可见那些手捧托板豆腐的人,吃得津津有味。吃一板豆腐,嘴巴一擦,上班!

掐菜,这是临清家常菜中的一道名吃。许多人听起来可能不大明白,没关系,一说你就知道了。掐菜就是豆芽呀。说起豆芽,临清的讲究也不少。在过去密如蛛网的街道巷子中,就专门有一条豆芽胡同。说起这豆芽胡同,临清人似乎有一种深深的眷恋与依偎。他们说,那个时候,这条巷子里做豆芽生意的有几十家,绿豆芽、黄豆芽、黑豆芽、豌豆芽、蚕豆芽……应有尽有,一斤豆子生七斤豆芽,从投料到成芽前后七天,每天都要过水,一缸跟着一缸走,干这一行的人累啊。豆芽最干净,人要干净,水要干净,空气也要干净。否则,豆芽便会烂掉。

掐菜,便是豆芽菜当中的上品了。这种菜就是把豆芽两段的根和梢去掉,中间一段卖给饭庄或大户人家,两头的部分留下自己吃。这竟成了一套自成体系的产业链。卖豆芽的作坊把豆芽分发给左邻右舍,定好掐一斤给多少钱,剩余部分留作加工户自己享用。卖到饭庄或大户人家的部分,有的被做成金钩吊银鱼、银丝天香、冰雪翡翠、珊瑚翡翠羹、芙蓉翡翠等。掐豆芽的人家懂得,所谓掐菜,其实就是为了好看,庄户人家没有那么多的讲究,但是可以在烹调技艺上和那些酒楼饭庄一比高低。因此,临清人多年来养成的炒豆芽的习俗和精湛的技艺,不管剩下来的头还是尾,都能变成庄户人家可口的菜肴。