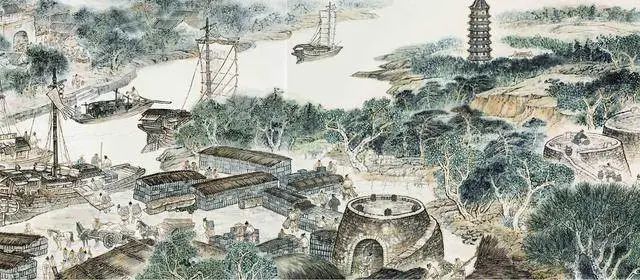

酒楼菜,是商贸城市得以兴旺发达的一个重要侧面。它考量的不仅是一个地方舌尖,更是对某种文化的认同与探讨。临清从明清时期就聚会八方来客,各有各的口味,各有各的爱好,形成的酒楼菜也必然是集众家之长,丰富多彩。

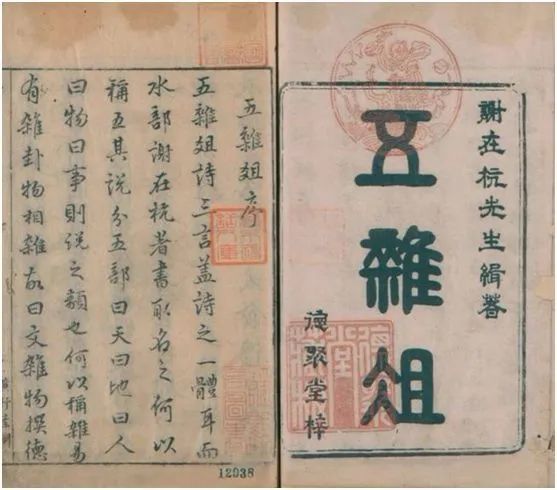

《五杂俎》记载,明代时期,临清城里十之八九为徽商和浙商,到了后来,又陆续涌进大批山西商人。为了适应商贾们的饮食习惯,有些酒楼不惜花重金从商贾比较集中的外地人氏的原籍雇佣厨师;有的则派人到外地学习厨艺;更多的是由本店厨师在吸取各地菜品不同特点的同时,自己不断演进和改造,逐渐形成了包含诸多地方菜品风格的临清菜。比较有名气的菜品主要是葱烧海参、八宝布袋鸡、木须肉、红烧鲤鱼、回锅肉等。这些菜品,注重口味,讲究时令,质地多样,汤羹领鲜,口味以咸鲜酱香为主,深受顾客欢迎。

八宝布袋鸡,是临清一带传统的名吃,制作时,将一只一斤半的雏鸡宰杀后,用六十摄氏度左右的热水烫过、煺毛、拔净毛根、洗净。从鸡颈刀口处推至头下割颈骨(皮不要割断),用刀自颈部往下剔至尾尖和两条小腿、两翅上节骨,剔去骨头,连头带皮翻剥下来,切去肛门大肠,摘去内脏。将鸡皮翻过,成原鸡形,切去翅梢、嘴尖、爪尖。将瘦猪肉洗净,水发口蘑、玉兰片、海参、海贝和年糕切成一分半见方的丁,并用沸水焯过。炒勺内放入花生油,中火烧至四成熟时,放葱末、姜末、肉丁,煸炒后,再放入玉兰片、口蘑、海参、干贝、海米、酱油、精盐、绍酒,煸炒后盛人碗内;再从鸡颈刀口处装入鸡肚内,“布袋鸡”即成。用二寸长的竹针将鸡颈刀口缝住。将花生油倒入勺内,旺火烧至七成熟时,用蜜水刷过放入油锅炸,待皮面呈淡红色时,用小铲翻转拨动炸二分钟捞出,盛入大碗内(腹朝下),加入配制好的清汤、酱油、绍酒、精盐、葱段、姜片入笼蒸热取出,将鸡放入盘内。将蒸鸡的原汤盛入炒勺内,再放入酱油、清汤、鸡蛋花、马蹄、湿淀粉勾芡,沸后撇去浮沫,再加入味精调匀,浇在鸡上即成。鸡肉呈淡红色,软嫩而细腻,清香扑鼻。

除了布袋鸡,临清的酒楼菜还有一道特别需要提及的,就是它的“三点水”席面。说起这席面,临清厨师的话题特别多,他们会告诉你:三点水席面,就是六干果、六冷菜、六热菜、六汤菜,也有的把干果换成点心。这在过去被称作六六席,是颇为讲究的。许多地方都有这样的名堂。但是,临清的六六席有与别人不一样的地方,那就是“汤”。不加汤,叫六六席,加上汤,就成为三点水了。为什么?因为在临清的风俗里面,有关于“汤”字的避讳,为了躲开这个字,便把它说成“三点水”。尽管如此,到店里吃饭的人,一般还是都要“汤”。有俗语说:“唱戏的腔,厨师的汤”“宁送一碗肉,不舍一碗汤”。有着这诸多的讲究,客商们仍旧来往不断,临清较大的酒楼饭庄一直生意红火。到1945年,临清城里规模较大的饭庄就有大寺街的永乐园,考棚街的海山居、会芳楼,前关街的玉山楼,二闸口的四海春,马市街的桂香春、四美村,御史街的六聚成等。

除了上述酒楼菜,临清城里还有一个与佛道密切相关的清素菜系。新中国成立之前,临清城里有各种佛道教寺观近百座。这里面既有寺观里的住持、方丈、道长及僧尼道士,也有前来烧香拜服的居士和信徒。他们在生活上讲究忌讳五大荤、五小荤,坚持吃素。为此,临清城里便有了专门为这些人提供餐饮的场所。如今,素食餐馆也越来越少了。