耳朵眼胡同:车水马龙背后的哈达传奇从明朝到清朝,任意截取一个场景:一天早晨,一支支马队挤进本来就狭窄的胡同,马蹄声、嘶鸣声,还有大嗓门的山陕腔在店铺前喧嚣。随后,一批批哈达整装待发。一切收拾停当,马队再次出发,一路向西。这一幕,被临清人看在眼里,于是,一句俚语鲜活在临清人的茶余饭后:“耳朵眼里跑马,墙缝里走人。”“耳朵眼里跑马”会给人们两种想象:耳朵眼何其大,才能跑马;或者马何其小,才能在耳朵眼里跑。事实上,临清人所说的“耳朵眼”是一条弯曲、狭窄的胡同。这条有个性名号的胡同,东接纸马巷,西连锅市街。它之所以赢得这么一个有趣的名号,是因为在短短不足百米的通道中拐了四道弯儿,活脱脱像耳朵眼一般“幽深”。这么一条原本并不起眼的胡同,却得到历史光芒的青睐,赋予了它“跑马”背后的传奇。到底有怎样的传奇?咱慢慢讲来。胡同弯曲狭窄像“耳朵眼”

耳朵眼胡同,东西走向,不宽,五六尺,不长,近百米。“七寸滴水八寸梢”,胡同两侧的房屋紧凑有致,生怕浪费一寸空间,因此,耳朵眼胡同有一个纤细高挑的“身材”,足以与毛嫱西施媲美。从锅市街进入耳朵眼胡同,弯弯曲曲,拐了四道弯儿,才能一路东行。走完这条不长的胡同,“耳朵眼”的端倪才了然于胸。

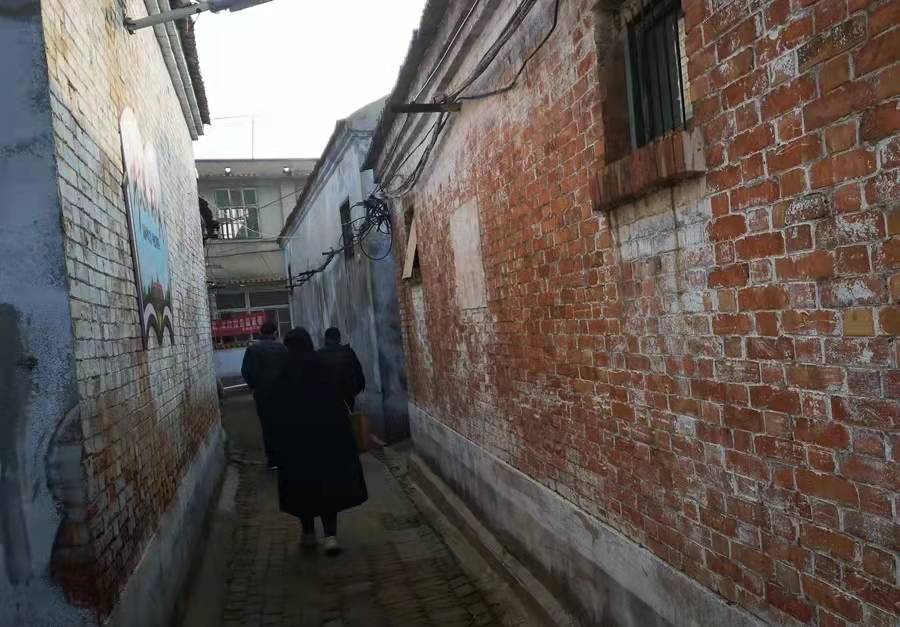

狭窄的耳朵眼胡同锅市街和纸马巷是两条南北街巷,耳朵眼胡同横亘于二者之间,而且随意拐了几道弯儿。在临清人眼里,这些特征宛如耳朵眼。不知从什么时候起,耳朵眼胡同在临清民间如火如荼地响亮起来。耳朵眼西首是锅市街。锅市街从天桥开始,繁华向南一路铺开,店铺鳞次栉比,车水马龙。这里,每天都在上演着中洲古城的繁华景象。在锅市街中段,抬腿就能步入耳朵眼胡同,随之,锅市街繁华的喧闹声也随着翩跹裙裾鱼贯而入。耳朵眼东首是纸马巷。据文献记载,纸马巷曾经是原堂邑县的一块“插花之地”,属于原堂邑县的会通乡。后来,这里聚集了纸马作坊,专门经营各种祭祀用的香烛纸马。有趣的是,此时的耳朵眼胡同“半只耳朵”隶属于原堂邑县。明朝初年,原堂邑县把“半只耳朵”还给了临清。西有锅市街的车水马龙,东有纸马巷的香烛纸马,耳朵眼胡同“耳濡目染”,即使狭窄,也不会与闹市毫无干系。因此,狭窄的胡同里挤进来一溜溜的马队,它们从远方而来,为的是将这里再驮向远方。“耳朵眼”里的哈达时光

在耳朵眼胡同,哈达是实实在在的历史荣光,值得耳朵眼胡同炫耀。

耳朵眼胡同不知何年何月,晋商看中了耳朵眼胡同,在这里开设了专门收购哈达的店铺。临清人称这样的店铺是“收庄”。这家收庄的老字号已经泯灭于春秋风雨中,但它留下的美好记忆一直珍藏在临清记忆里。“鼎盛时期,临清从事哈达生产的织工有五千多人,再加上浆房、收庄等从事哈达生意的人,得有万余人。”临清胡同文化研究者刘英顺介绍说,明清时代的临清占据“南通苏杭,北连皇都,会八方之风雨,通百邑之有无”的漕运优势,生产的哈达沿运河北上,经天津、北京运往蒙古;沿运河南下,转运销往印度、尼泊尔。晋商则通过陆地、驿站,一路风尘仆仆,经西安、兰州将哈达销往西藏、青海等地。耳朵眼胡同里的马队正是晋商不远万里来贩运哈达的,每天,这里都在迎来送往中充斥着大嗓门的晋腔晋调。新中国成立后,临清成立了哈达丝织社,临清哈达再次迎来春天。1954年,临清哈达在北京展出,至今,北京雍和宫还保存着临清哈达。1955年,1200条带有蒙古国国徽的临清哈达销往蒙古国,对促进中蒙关系的发展起了积极作用。1957年在北京召开的中国第一届工艺美术代表大会,哈达老艺人许殿杨参加会议,并受到国家领导人的亲切接见。尤其是1985年,临清哈达提高了生产量和工艺水平,成为国家轻工业部唯一定点生产厂家。彼时的浪翠、特级郎尊哈达,图案精美、薄似蝉翼、洁白如雪、柔软似水、晶莹如玉,是班禅大师特意从临清丝织厂订购的专用品,一度畅销国内外。许氏家族的哈达缘

作为祖上六代都是织造哈达匠人的传承人许贵华,每每聊起临清哈达心中便满是自豪。其祖父许殿杨作为唯一一位哈达艺人,参加了1957年在北京召开的中国第一届工艺美术代表大会,这是许贵华至今仍引以为傲的家族荣耀。

狭窄的耳朵眼胡同

新中国成立后,家族的哈达作坊成为公私合营丝绸公司的一部分,许贵华说,他的父亲曾经是丝绸厂的负责人。作为许氏家族织造哈达第七代传承人,许贵华曾经担任过临清天意丝绸厂的负责人。2003年,丝绸厂破产后,许贵华一直致力于对临清哈达织造文化的发掘和整理。他说,临清是黄河中下游地区最早织造丝绸的城市之一,在元代农书中也有临清织造丝绸的记载。自会通河开通后,大批江南客商沿运河来到临清,从事丝绸和棉布转贩活动,南来北往的商帮不仅收购临清所产的布帛丝绢,还带来了精美的产品和精湛的技艺,从此,临清丝织业在原有的基础上,吸收江南织造技艺,逐步在全国丝绸织造业中赢得一席之地。“我现在珍藏着12000多条临清哈达,这是临清哈达曾经的荣耀,也是临清哈达织造文化。”许贵华说,从明清时期到上世纪五六十年代,临清哈达在国内哈达织造业占据着重要一席,与苏州的宋锦、南京的云锦、山西的潞绸齐名,到明末清初,临清丝织业就已成为“日进斗金”的三大作坊行业之一。藏传佛教用的高档哈达大都是临清织造的,甚至为十世班禅专门织造哈达。因此,他一直想建一座能与临清哈达“身份”相匹配的博物馆,将临清哈达织造文化进行发掘、整理和弘扬。临清“耳朵眼”里的马蹄声碎,曾经缔造了临清与藏族聚居区之间的“茶马古道”。驮着哈达的马队从临清出发,经过舍利塔的“检阅”,在漫漫古道上渐行渐远,这情景,留给临清,也留给见证马队远行的每一轮日月。