两千多年的历史传承

给今天的临清人

留下了无数的「珍馐美味」

跟随着运河婉婷流淌的水流

去找寻经过「时间淬炼」的古老味道

街头巷尾缭绕在心底的最是

临清味

临清馓子

全国各地的馓子各具风味,临清的馓子更是与众不同。临清馓子比较出名的原因是酥脆,制作过程看着简单,但操作起来非常复杂。

临清馓子的形状像伞一样,圆头尖把。它不像普通作坊里做出来的馓子一样每根粗壮坚硬,反而根根纤巧分明,吃起来不油腻,香脆可口。

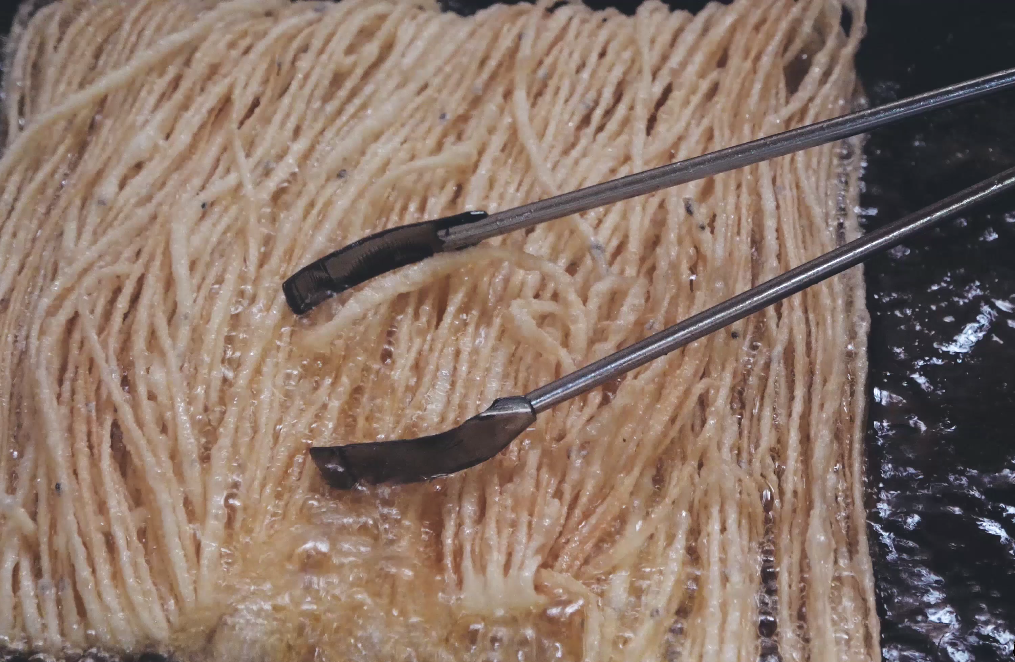

馓子制作时需要将面条缠绕在手腕上,再用长筷将缠好的面放入油锅中,通过用筷子来回反面,形成了绞丝的长方形。整个过程需要不停的翻动。

炸至成型后捞出排列整齐,临清馓子的酥脆能够保持三至五天,是临清人喜爱的美食之一。

济美酱菜

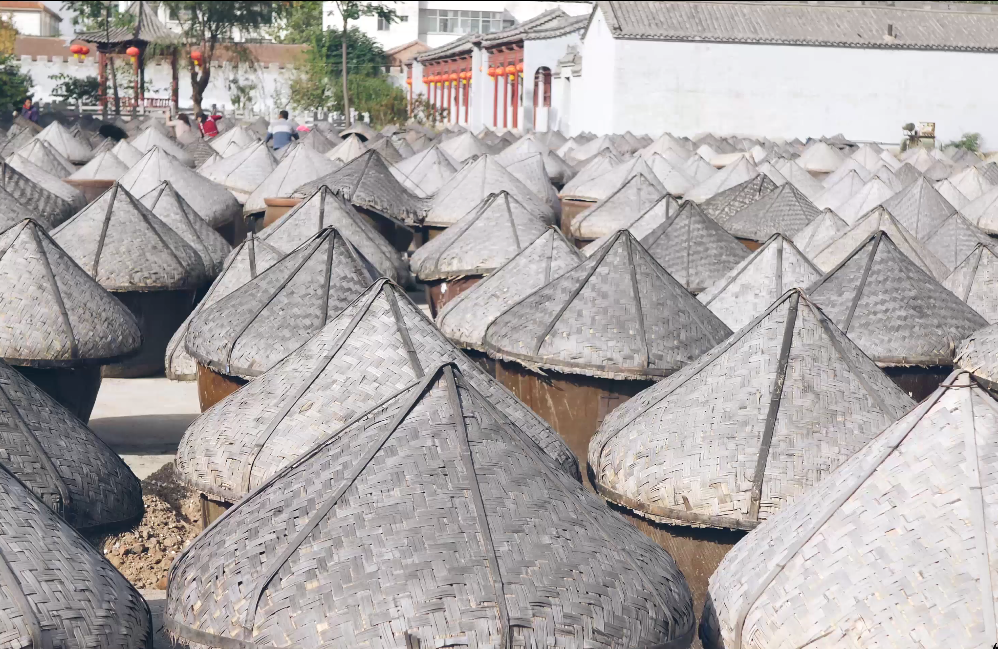

济美是临清城里一家酱园的名号,酱园的历史悠久,名气也大。济美小菜、豆腐乳曾经被清廷列为御用贡品入宫,由此被誉为“贡品小菜”,并以“进京腐乳”之名畅销京城。

从中华民国至新中国成立后的几十年里,覆盖在济美酱园身上的光环愈加耀眼,它走出国门,上了外国人的餐桌,它在中国部分重大历史节点的舞台上扮演重要角色。

济美酱园至今还延续着最传统的红腐乳、臭豆腐的制作工艺。特选东北非转基因优质大豆,采用济美酱园传统的豆腐坯制作工艺,低温培菌,露晒发酵。

临清油香

油香是一种中国传统食品,早在春秋时代就有。逢年过节家家户户都要煎炸油香,除了自己食用以外,还要相互赠送。

煎油香是回族最重要的饮食习俗之一,也是回族既传统也颇具特色的食品。遇到穆斯林的节日,家中婚庆喜事,举行宗教活动,招待客人,回族都要煎油香,如果不煎油香,会被人看不起。过去生活紧张的年代,回族把煎油香看得很奢侈,一年四季很少吃到。改革开放后,随着回族群众生活水平不断提高,煎油香已成为家常便饭。

在临清,现在油香已是传统名吃,不仅家家会做,还有很多小店长年经营着油香的生意。油香也成为了一道美食。

临清锅贴

“锅贴”是临清清真宴中的风味名吃。锅贴的制作堪称一绝,正面焦黄若金,反面则洁白如玉,外焦里嫩,鲜香扑鼻,很是诱人。

临清刘垓子白仁

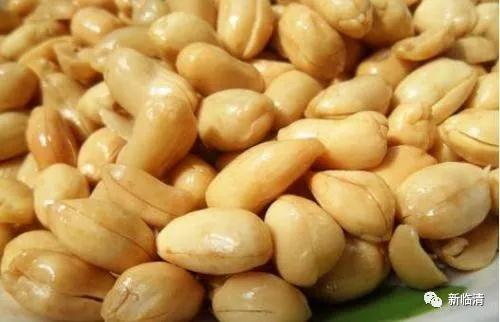

用上好的山东大花生去掉花生的红衣,用油炸制而成,花生香脆、质松可口,是下酒送礼的美食。白仁之所以叫白仁还有它的一个传说,当年乾隆皇帝下江南时,路过临清,当地名厨将花生精致加工,去皮、浸盐、凉晒、油炸,最后做成一道小吃献给皇帝,乾隆吃后大悦,以其色泽白亮,香酥可口而大加称赞,从此这道小吃又有了一个好听的名字——白仁。

临清枣花糕

枣花糕的制作原料以白面为主,枣为辅料;制作所需的工具为极普通的剪刀、菜刀等;制作手法有切、揉、捏、揪、挑、压、搓、拨、按等。枣花糕除了可食用外,还具有很强的观赏性,它是百姓寄托心愿的一种方式。逢年过节,在农村有制作枣花(也叫面花)作为赠送礼品和祭祀供品的古老乡俗,也是女儿出嫁回门的回赠送礼品。

临清阳春面

又称光面或清汤面,是指一种不加上任何菜肴配料而只有汤的面条,煮这种面的面条一般没有规限,细如龙须面或者粗如宽面均可使用。阳春面的名称起源于农历十月的别称“小阳春”。相传由于这种面的价格是十分钱一碗,因此被冠以阳春面的美名。如果吃面时里面加上一碗烧肉别提多味美了。

来源:文旅聊城等综合整理