中国是一个戏剧大国。剧目繁多,浩如烟海。这在世界戏曲史上都是罕见的。还有一个特点,就是民间的戏班很多。观众任意点戏,演员立马出场。不少戏班一年能演出一二百场。这就不能不叫人纳闷:这么多的戏班,这么多的剧本,谁来给他们写剧本?演员怎样背剧本?带着这样的疑问,我们走访临清–这个有着“京剧之乡”称号的老城,人们给出的答案是:早在元明之前,临清地方就有百姓即兴演出小戏的习俗,所演剧目没有文字剧本,所有唱腔、念白和台词,大都是演员即兴发挥,临场创意,口头念唱,民间将其称为“口头戏”。

日久天长,便有懂行的人士,于浩如烟海的即兴剧中,挑选其中优秀者,或吸收一些即兴作品里的好词好句好情节,进行再挖掘、再创作,以此形成比较完美的一剧之本。这样的传承走到明清时代,伴随着大运河漕运带来的码头繁盛,便出现了比较专业的戏班和小有名气的优伶,演出的剧种大都停留在下河调、柳琴戏、乱弹之类,间或还有来自江南的评弹、晋阳的梆子、三秦的“吼吼”……嘈嘈杂杂,不一而足。所有这一切,都为徽班进京之后,在临清地处形成京剧热现象,奠定了良好的基础。

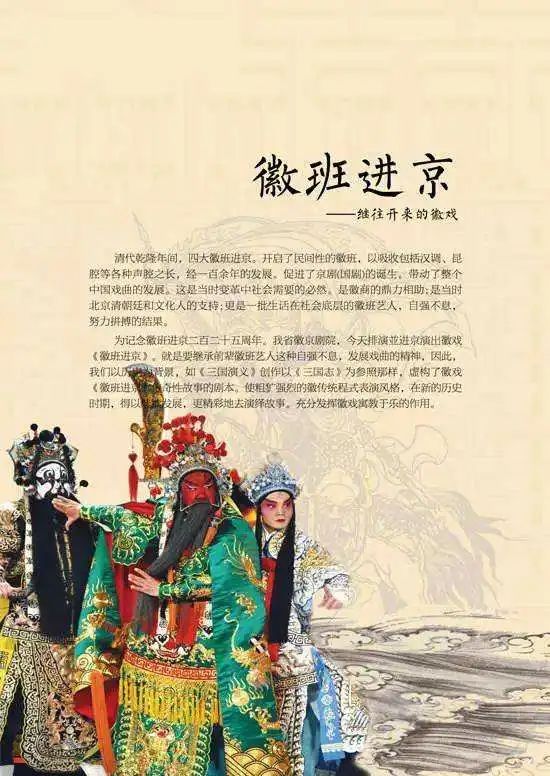

二百多年以前,激班进京的时候,走过京杭大运河的水道吗?还是在临游商贸最为最盛的时期专门有安徽的戏曲班子来临清打过场子?或者是为远道而来的商家中的安徽同乡唱过堂会?–在聊城市的博物馆里,我们果然见到了安徽四喜班当年在临清演出的剧照。这让我们越发地相信,临清是山东的戏曲之乡,是有其历史根基的。

明清两代是临清戏剧起步的时代。“五方走集,四民杂处,商贾辐辏,仕女嬉游,故户列珠矶,家陈歌舞,饮食宴乐,极耳目之欢”的局面,为临清的戏曲繁荣提供了土壤。《临清县志》记载:”吾临所尚秦腔最多,次则为乱弹,而嘲晰呕哑,殊难为听。演皮簧者几如广陵绝调矣。”乾隆三十年(1765年)前,“吹腔”(徽班进京时的主要唱腔)就在临清市松林镇田庄村扎下了根,且传承绵绵,久演不衰。1953年夏天,田庄业余吹腔剧团赴京出演《挂红灯》一剧,受到程砚秋先生的接见和好评,并赠送了戏装。清末民初,临清就有了票房的雏形,即以民间社火的形式出现“二黄”会演。有“皮簧研究会”和“安天会”,除表演社火外,也表演二黄,到会上化装演出,文武戏都唱,武打场面十分火爆。20世纪初叶,在上湾街观音嘴,单、徐二家又组织了“知音会”,因能演八出戏,又名“小八出”,会员都是十几岁的孩子,故又称“小班”。

不愧是中国京剧之乡

很早就听说过

美丽临清欢迎您!!